|

|

第16号 2011年10月

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

ごあいさつ 今年の夏、一九六三(昭和三八)年の横浜を舞台としたスタジオジブリの新作映画『コクリコ坂から』が上映されて話題となりました。舞台が横浜ということで、当館からも主題歌のプロモーションビデオに昭和三〇年代のニュース映像を提供しました。 懐かしの昭和三〇年代といえば、二〇〇五年の映画『ALWAYS 三丁目の夕日』(舞台は昭和三三年の東京)のヒットが思い出されます。この映画以降、昭和三〇年代があたかもヒット商品のようにもてはやされている感もありますが、昭和三〇年代に対する根強い人気は、一過性のブームにはない強靭さを感じさせます。 当館常設展示では、横浜開港資料館で開催中の広瀬始親写真展「横浜ノスタルジア・特別篇〜昭和三〇年頃の街角」にあわせて、広瀬氏の写真パネル展「カメラがとらえた昭和三〇年頃の横浜〜クルマのある風景」を開催しています。 広瀬氏のカメラがとらえた昭和三〇年前後の風景は、高度経済成長を前にした横浜の活気と陰影を私たちに教えてくれます。当時を体験した世代にとっては、単なる懐かしさを超えて、自身の過去とクロスオーバーしたさまざまな情景がよみがえるのではないでしょうか。そんな歴史を振り返る鏡のような役割を果たすところに、昭和三〇年代が当時を知る人々の心を強く捉える理由があるのかもしれません。 |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

戦災復興から高度経済成長へと移りゆく時代にあった、昭和30年頃の横浜。 今回の常設展示室コーナー展では、 横浜開港資料館が所蔵する広瀬始親氏撮影写真をもとに、 写真パネル展「カメラがとらえた昭和30年頃の横浜〜クルマのある風景〜」 を開催している。 いまだ戦争の影を残しながらも、 新たな都市発展へと歩みを進めつつある横浜の姿を捉えた 広瀬写真のなかから、 クルマのある風景をピックアップして、 昭和30年前後の横浜をふり返ってみたい。 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| Aナンバーがあふれるハマの街 昭和27年(1952)のサンフランシスコ講和条約をきっかけに、進駐軍によって接収された施設の解除が始まっていたが、当時の横浜には多くのアメリカ兵がその家族とともに暮らしており、街にはアメリカ軍のプライベート車であることを示す「A」ナンバーを付けたアメリカ車が行き交っていた。広瀬写真には、元町や山手を中心に「神3A」で始まるナンバープレートを付けたアメリカ車が数多く写されている(写真1)。 オールズモビル、シボレー、フォード、ビュイック、ポンティアックなどそのブランドは多彩であり、なかでも客船を迎えた大桟橋にずらりと見送りのアメリカ車がならぶ景観は圧巻であった。広瀬氏は客船が港に停泊するたびに大桟橋に撮影に赴き、その様子を「港の見送り 外車だけ」と写真メモに記している(表紙、写真2)。 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| たちあがる国内の自動車生産 国内の自動車産業に目を向けると、終戦後しばらくはGHQによる製造規制を受けていたものの、昭和22年(1947)には乗用車の製造許可が下り、20年代後半になると各メーカーの自動車生産は勢いづいていった。 昭和28年(1953)には、国産化を前提にヨーロッパのメーカーと技術提携して製造されたルノー(日野ヂーゼル、写真3)、オースチン(日産自動車)、ヒルマンミンクス(いすゞ自動車)が立て続けに登場し、ヨーロッパ名車の国産ブランドとして話題を呼んだ。日産自動車の鶴見工場では、同年5月にイギリスのオースチン社と提携して製造した「オースチンA40」が完成している。 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| そして昭和30年代に入ると、クラウン(トヨタ自動車、昭和30年)、スカイライン(富士精密工業、昭和32年)、スバル360(富士重工、昭和33年)、ブルーバード(日産自動車、昭和34年)など各社の代表車種が次々と誕生する。 しかし、当時はマイカーのある暮らしなどとても庶民には手の届かないものであり、乗用車の需要はタクシーなどの商用車が中心であった。自家用車が一般家庭に普及し、カラーテレビ・クーラーとともに「新・三種の神器(3C)」と称されるようになるのは、昭和40年代以降のことである。 広瀬氏は幹線道路にカメラを固定して、定点観測的に多彩な自動車が行き交うさまを撮影しているが(写真4)、マイカー時代が到来する以前の、国内自動車メーカーがようやく自社ブランドを確立させ、国産乗用車の普及が端緒についた時代の貴重な記録といえる。 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 市民の足、市電 マイカーが一般的でない昭和30年代、市民の足は市街地を縦横に走っている市電(路面電車)であった。明治37年(1904)の開業以来、都市交通の主要手段であった路面電車は、昭和30年(1955)に根岸線(間門〜八幡橋)、昭和31年(1956)に井土ヶ谷線(保土ヶ谷橋〜通町一丁目)があらたに開通し、戦後の最盛期を迎えている。高島町から桜木町にかけての直線道路には何系統もの市電がつらなって運行し、とくに歩行者と自動車と市電が交錯する桜木町駅前は、車の乗り入れが難しい場所だったと広瀬氏は記録している(写真5)。広瀬写真の各所で登場する街角の市電は、かつては市民のくらしとともに市電があったことを教えてくれる。 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| やがて昭和40年代に入ると、国電根岸線の開通(昭和39年)や自家用車の普及などの影響を受けて路線の廃止が進み、昭和47年(1972)には最後の路線が廃止された。張りめぐらされていた架線は撤去され、横浜の道路は広い空が見上げられるようになった。 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

『別冊一億人の昭和史 第一九号昭和自動車史』(毎日新聞社、1979年) 小磯勝直『くるま昭和史物語』(JAF出版社、1988年) |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

広瀬始親氏撮影寄贈・横浜開港資料館所蔵 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| (青木祐介) |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

「東京−神戸・昭和の東海道」展より 都市の人口規模ランキングから見る 「六大都市」の成立 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 企画展「東京―神戸・昭和の東海道〜『六大都市』をめぐる。」(4月16日〜6月26日)では、当館で所蔵する地理資料(都市地図や名所絵葉書、観光旅行案内など)をもとに、昭和の初期から30年代くらいまでの「六大都市」(東京・横浜・名古屋・京都・大阪・神戸)の姿を紹介しました。この頁では、同展の導入部に展示した都市の人口順位表をもとに、「六大都市」というグループの成り立ちについて改めて解説したいと思います。 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 「六大都市」の時代 表1は、明治から平成まで、過去130年間にわたって、日本における都市の人口上位12位までの変化を十年ごとに示したものです(人口の単位は、都市=「市」という前提にもとづき、市町村の「市」としています)。明治時代の前半は、江戸時代に「三都」と呼ばれた東京(江戸)・大阪・京都が依然として抜きん出ており、名古屋・広島・金沢・和歌山などのかつての大藩の城下町がそれに続いていたことがわかります。新興の港湾都市として発達した横浜・神戸も名を連ねますが、まだそれらに及びません。 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 表1 都市の人口規模と順位の変化 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 明治時代の後半になりますと、神戸・横浜が人口を急増させて、東京・大阪・京都・名古屋をあわせた六つが上位を独占するようになります。そして、大正時代(1910年代)には7位以下との差が開き、「六大都市」という呼び方が定着しました。近代化の進んだこれらの都市に多くの人口が引き寄せられたのです。名古屋が他の旧大型城下町のように相対的な地位を下げることなく、「六大都市」に入ることができたのは、東海道本線(鉄道)という「近代の東海道」に位置したことも大きく関係しているでしょう。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 「六大都市」から政令市へ しかし、1970年代以降は「広域中心都市」と呼ばれる札幌・仙台・広島・福岡の人口が増大し、とりわけ札幌と福岡の伸びが大きく、京都や神戸と並び、あるいは追い抜くまでになりました。これらの都市には、各地方(ブロック)の拠点となる、官公庁の出先機関や企業の支社・支店が集中したのです。また、図1にはありませんが、川崎は戦時中から高度成長期にかけて工業都市として発展し、近年では東京のベッドタウンとなって大きく人口を伸ばしました。 もう一つ注目されるのは、横浜の人口の激増です。横浜市は昭和50年代前半に大阪市を抜いて2位となります。しかし、これは川崎と同様に東京のベッドタウン化が進展したことが最大の要因です。人口の多くが昼間は市域外に流出してしまい、都市としての諸機能が必ずしも大阪を上回ったわけではありません。 こうして「六大都市」というグループ分けは次第に意味を成さなくなりました。そして、日本の大都市を指して、「十大都市」や「百万都市」という言い方をすることが多くなり、さらには「政令指定都市」という分類を用いるようになったのです。 一方、近年については、一つの「市」が必ずしも一個の自立した都市であるとは限らず、「市」単位の人口(夜間人口)によって都市を比較することが、必ずしも有効でないことも付け加えておかねばなりません。 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 【補足】地形図にみる都市の拡張 企画展では六大都市の地形図を、(1)明治期・(2)昭和10年頃(戦前期)・(3)昭和40年頃(高度成長期)の三つの時期について、原寸大のパネルで展示しました。 本文の末尾で触れたこととも関係しますが、今日では実際の都市の領域(市街地=人口密集地)と「市」の行政区域が一致しないことは少なくありません。しかし、明治大正期から昭和前期までは、都市の人口が増大して市街地が膨張すると、それに対応して、行政体である「市」の区域も周辺の町村を編入しながら拡張していきました。 展示した地形図からは、都市の周辺で農地が区画整理されてやがて宅地化し、あるいは鉄道や道路が敷設されるなどして景観が著しく変化し、市域に組み込まれていく様子を読み取ることができました。 ここにはそのうち、変化の特に明瞭な名古屋と京都の地形 図の一部を抜き出し掲載しました。 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 図2 名古屋南部の地形図(部分) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

名古屋市は明治22年に市制施行、明治40年と大正10年、昭和30年に大規模な市域拡張を行った。赤線は市境線。 【基図:5万分1 旧版地形図「名古屋南部」を約30%縮小】 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 図3 京都東北部の地形図(部分) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

京都市は明治22年に市制施行、大正7年と昭和6年、23-25年に大規模な市域拡張を行った。赤線は市境線。 【基図:5万分1 旧版地形図「京都東北部」を約62%縮小】 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| (岡田 直) |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

昭和はじめの横浜中央電話局 〜絵葉書・給与明細・回想談〜 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

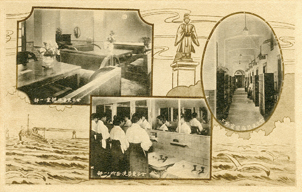

| 当館の建物は昭和4年(1929)に横浜中央電話局(後に横浜市外電話局)の局舎として建築された歴史的建造物である。当館は電話局時代の原資料を所蔵していなかったが、昨年新潟市にお住まいの阿部邦夫さんより、新築移転時に中央電話局が発行した記念絵葉書(昭和4年12月17日付)をご寄贈いただいた。昭和初期の電話局で働いていた方の資料・回想談とあわせて紹介したい。 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 1は現在の大さん橋入口交差点の斜向いから電話局を撮影したもの。建物の外観は現在とほとんど変わりがない。2は局舎内部の設備のうち、「女子更員休憩室」(左)、「女子更員洗面所」(中央)、「女子更員宿直室廊下」(右)を写している。添付の「横浜中央電話局建築概要」によるとこれら女性用の休憩設備は、現在常設展示室になっている4階に配置されていたことがわかる。明治23年(1890)の開局当時電話交換手は全員男性だったが、女性の社会進出を背景に昭和初期の電話交換業務は女性によって担われるようになっていた。絵葉書にみえる清潔感のある休憩設備からは、働く女性(「職業婦人」)に対する労働環境の配慮をうかがうことができる。 電話局に勤める女性職員の待遇は実際どのようなものだったのだろうか。昭和10年代に横浜中央電話局料金課に勤務していた野村一枝さん(大正5年生まれ)の給与明細が神奈川県立公文書館に残っていた(「野村征子(まさこ)氏寄贈資料」)。これによると、昭和16年2月分の俸給は45円88銭だが、愛国貯金(10円)、規約貯金(5円)、保険(3円50銭)、共済組合(2円97銭)、報国会(30銭)、週報(20銭)、茶代(10銭)等を差し引かれ、実際の支給額は22円16銭だった(請求記号2201000481「〔給与袋〕」)。また、昭和16年頃電話局に交換手として勤めていた土屋節子さん(大正15年生まれ、中区柏葉在住)によると、給料は18円で「(小学校)高等科にきた求人のなかで一番お給料がよかった」という。 昭和6年の職業婦人の月収は30円前後(横浜市社会課『昭和六年社会事情調査』1932年)、昭和12〜13年の官公吏(公務員)の平均実収入は90円程度(内閣統計局『家計調査報告』1939年)であり、昭和16年前後のインフレの急進と明細にもみられる戦時下特有の天引きを考慮すると、この支給額だけでは生活は楽なものではなかっただろう。とはいえ土屋さんは「5円をお小遣い」にして、オデヲン座で映画を見たことやあんみつを食べに行ったことを記憶されている。当館の建物のなかで仕事をしていた女性たちの、70年前の生活の一斑である。 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| ( |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| [寄贈・寄託資料の紹介] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 平成23年1月以降に新しく寄贈もしくは寄託をしていただいた資料です。(敬称略) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 編集後記 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 7月27日〜10月23日開催の常設展示室コーナー展では、「クルマのある風景」と題して、昭和30年頃の横浜を走る乗り物の写真を紹介しました。その中には路面電車の姿もありました。来年の春で横浜の市電が廃止されてから四十年を迎えます。それを機会に当館では、特別展「横浜『路面電車』物語」(仮称)を来年1月28日(土)〜4月1日(日)に予定しております。そちらもどうぞご期待ください。(岡田) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||