|

�@ | ��P�T���@2011�N1��

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| �@ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

���������� �@2008�N10���A�ɐ����ؒ��̉��l���≮���ɂ��܂�Ȃ���X���܂����B���a��O���̉��l���\����S�ݓX���z�Ƃ��āA���j�I�������ɂ��F�肳��Ă������l���≮�i�����V���j�ł����A�A�[���E�f�R�Ƃ��Ēm����A�w�͗l�̑����ɕ�܂ꂽ���̌��z�X�^�C���́A1920�`30�N��ɂ����āA���E���̓s�s�ɍL���������̂ł����B �@���l�ł́A���傤�NJ֓���k�Ђ���̕����𐋂����������a�͂��߂̍�����A���������A�[���E�f�R���z���s�s������n�߂܂��B���̔w�i�ɂ������̂́A�u���_�j�Y���v�ƌĂ��V���Ȑ����E�����̒����ł����B�t�@�b�V�����E���y�E�f��E��蕨�ȂǁA�s�s�̓��_���ȕ����̔��M�n�ƂȂ�A�l�X�͕S�ݓX�E�f��فE�J�t�F�[�E�z�e���Ȃǂ̏��ƁE��y�{�݂ɏW���A�s�s�̓��킢�ݏo���܂����B �@���ʓW�u���_�����_�ē��v�ł́A���_���ƌĂꂽ���Ẵn�}�̊X�ɁA�F���܂����ē����܂��B�����̐l�X�������Ă������_���Ȃ��炵�E�����Ƃ͉��������̂��B�n�}�̊X���Ԃ��ƕ����悤�ɁA���_���s�s�̕��͋C�������Ă��������B �@�܂��y���l�̓s�s������T��z�Ƃ�������e�[�}�ł̊֘A�W���Ƃ��āA���l�J�`�������ł����W�u�Ƃ��߂��̃C�Z�U�L�v���A���l�s�j�������ł��W����u��㉡�l�̕������x���������l�����v���J�Ò��ł��i�������1��30���܂Łj�B�ǂ������킹�Ă��ϗ����������B |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| �@ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| �@ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| �@ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

�֓���k�Ђ���̕������}�s�b�`�ɐi��ł������a�͂��߂̉��l�B �X�ɂ͓S�R���N���[�g����̌������������� �ߑ�I�ȓs�s���i���p�������͂��߂Ă��܂����B �قړ������Ɂu���_���v�ƌ�����V���������� �����X�^�C�����s�s���𒆐S�ɐ��E�I�ɍL�܂����܂������A ����͉��l�̊X�ɂ����荞��ł��܂����B ����̓��ʓW�u���_�����_�ē��v�́A ���a�����̉��l�̏��ƁE��y�{�݂𒆐S�ɁA ���l�̊X�̃��_���ȗl���Ƃ����ɏW���l�X�̎p��_�`���Ă��܂��B �{�e�ł͓��ʓW�ŏЉ�Ă���g�s�b�N�Ǝ����𐔓_���グ�āA ���l�̃��_�j�Y���Ɍ����邢�����̑��ʂɂ��� �l���Ă݂����Ǝv���܂��B |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| �@ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| �@ | �f�p�[�g�̃_�C���N�g�E���[�� �@�k�Ќ�̃��_���s�s���ے�����{�݂́A�`���I�Ȍ����X����ߑ�I�Ȑݔ��E�����Ɉߑւ��������f�p�[�g�ł����B���l�ł͈ɐ����ؒ��̖�A�g�c���ۂ̏������f�p�[�g�E�́u���Y�v�ƕ]����܂��B����̓W���ł́A�{���O���ŏЉ�������ƁE�v�Đ��Y���������Ă��������i����̓W���������J�ƂȂ�܂��j����A���̓�̃f�p�[�g���ڋq�i�v�āj�ɑ������_�C���N�g�E���[���ނ��o�W���Ă��܂��B |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| �@ |  2�@���l���������s�������O�֘A�̏��i�̂��炵 1930�N��@���ّ��i�v�Đ��Y�W�����j |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| �@ | �@�Ȃ��ł����ڂ��������������́u���O���j�Ўx�x�i��v�i���l�������s�j�ł��B���O�̐��ꒅ�Ƃ����ƌ��݂ł͂ނ���a�������S�ł����A���̍L�����炵������ƁA��e�ƉE�[�̏��̎q�͓`���I�Șa���𒅂Ă�����̂́A��e�̗����̎q�ǂ��͗m���𒅂Ă���̂����ĂƂ�܂��B�܂��A���炵�����̎��O�֘A�̏��i���X�g������Ƃ��悻�������m���i�Ő�߂��Ă��܂��B�f�p�[�g�͎��O�Ƃ����`���I�ȋG�ߍs���ɂ����āA�a�������ł͂Ȃ��m�����Љ�A�q�ǂ�����m���̕��y���˂���Ă��܂����B���̎��O�̍L�����炵�́A�`���I�Ȑ��������ɂ������荞�����Ƃ��Ă������_�j�Y���̎p���͂��炸���ے��I�ɕ`���o���Ă���̂ł��B |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| �@ | �_���X�z�[�� �@���_���s�s�̖�̐��ꕑ��̓_���X�z�[���ł����B���a�����̃_���X�z�[���͏����_���T�[���ق��A�z�[����K�ꂽ�q�̓_���X�E�`�P�b�g���w�����D�݂̃_���T�[���w�����Ĉꏏ�ɗx��Ƃ����A�A�����J�ɗR������V�X�e�����̂��Ă��܂����B |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| �@ |  3�@�����m�_���X�z�[���̉����������@���a10�N�@�����b�q���� |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| �@ | �@�W���ł́A���l�̃_���X�z�[���̓������ʂ����ʐ^�����_���o�W���Ă��܂����A���̂����̂ЂƂ����̑����m�_���X�z�[���i�R�����j�ł����Ȃ�ꂽ����������̍ۂ̋L�O�ʐ^�ł��B����ł���l���̌�i��������E�ɂ����ăA�����J�̐����炵���O���l�̎p���ʂ��Ă��܂����A���̃z�[���͍`�ɋ߂����ߊO���l�q�������u�ٍ��̃z�[���ɂł�����l�ȃG�L�]�`�c�N�ȓ��Ёv��������ꂽ�Ɠ����̎G���ŕ]����Ă��܂��B �@�����ۂ��Ǐ㕔�ƓV�䂪�ڂ��邠����ɁA�z�[���S�̂̕��͋C�Ƃ͕s�������ȍ]�ˎ���̕����G�̂悤�ȊG�悪�����Ă���̂��m�F�ł��܂��B���l�̃_���X�z�[���͓��{�l�ɂƂ��āu���m�v�Ƃ����G�L�]�`�V�Y���𖡂키���Ƃ̂ł����ł������A�O���l�Ɍ����Ắu���{�v�Ƃ����G�L�]�`�V�Y��������������K�v���������̂ł͂Ȃ����Ǝv���܂��B���̃_���X�z�[������̎ʐ^�͏��a�����̃��_�j�Y���̈�f�Ђ��ʂ���������̂ł����A���{�l�Ɖ��Đl���ꂼ��ɂƂ��Ắu�G�L�]�`�c�N�ȓ��Ёv����ʂɎʂ����܂�Ă���Ƃ����_�A���_���s�s���l�̌����l���邤���łЂƂ̎肪����ƂȂ�܂��B |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| �@ | ���l�̏��� �@���a�����̃��_���ȕ����̂��������Ƃ���ʂɒm���Ă���̂́u���_���E�K�[���v�i���K�j�̑��݁A���邢�͏����̗m�����ł��傤���B���l�̏����ɂ��ẮA�u���܂�ɔ���������O���̕w�l�����ɐڂ������邽�ߎv�А��ςЂ�����̂ɉ��a�ɂȂ�Ƃ��Ӂv�u�i���l�̃_���T�[�́j���ۍ`�炵���t�����N�v�Ƃ������]�����a�����̎G���ɂ݂邱�Ƃ��ł��܂����A����������l�̍��ۍ`�Ƃ������i�Ɨ��߂Ă��̌����l�����Ă���_�͋����[���������܂��B |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| �@ |  4�@�R�c����u�^�Ă̍`�v�@���a7�N�@���������Ό����p�ّ� |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

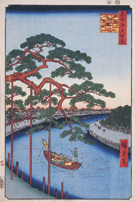

| �@ | �@�����̎G���̌����Ɗ֘A���Ē��ڂ������G�悪�R�c����u�^�Ă̍`�v�ł��i�{��i�̔w�i�͉��l�Ƃ���Ă��܂��j�B�����ʼn�Ƃ͑O�i�̏����⏬����ɏ��a�����̃��_���ȗv�f��`������Ă��܂����A���̉��i�Ɉٍ�����ӂ��`�����i�i�k�ЈȑO�̊X���̃C���[�W�̒f�Ђ�g�ݍ������悤�Ɍ����܂��j��z���Ă��܂��B���a�����̃��_���ȏ������̔w�i��`���ɂ������āA��Ƃ͉��l�̍��ۍ`�i�G�L�]�`�V�Y���j�Ƃ����������p�����������̂ł͂Ȃ��ł��傤���B����ǂ��A�����̏��a�����̊X���ł͂Ȃ��A�k�ЈȑO�̃G�L�]�`�V�Y�������Z���Y���X���̕����������߂�Ɣ��f���āA���������ɂ͑��݂��Ȃ������ߌi�Ɖ��i����ʏ�ŗZ���������悤�Ɍ����܂��B���̊G��̓��_�j�Y���ƁA���_�j�Y���ȑO�̉��l�̃G�L�]�`�V�Y����ٕʂ��邤���Ŏ������������Ă���܂��B �@���l�̓��_�j�Y�������荞�ވȑO���G�L�]�`�V�Y�������Ƃ���X�ł����B����ƂƂ��Ɏs���̑����͓`���I�Ȑ����𑱂��Ă��܂����B�]���̃G�L�]�`�V�Y����`���I�Ȑ��������a�����̃��_�j�Y���̗����ɂ���āA�ǂ̂悤�ɕϗe�����̂��A���邢�͗Z�������̂��B���݂̓s�s���l�̌��̐��藧�����l���邤���ō��㌟�����Ă��������ۑ�ł��B �����p�����j���ƎQ�Ƃ������������ɂ��Ă͎����̊W����ȗ����܂������A�������̂���������ʓW�֘A���s���w���_�����_�ē��x�����Q�Ƃ��������B |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| �@ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| �@ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| �@ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| �i |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| �@ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| �@ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

�͕�W�F���[�����̂���肽�� |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| �@ | �@��̓W����u���m�قƃt�����X���v�i2010�N1��23���`5��9���j�ł́A���l���܂�̃t�����X���Ƃ��Ēm����W�F���[���������グ�A�����҃W�F���[�����R��ɍ\���Ă������H��̋ߑ�I�Ȑ����V�X�e����A���@�����ŐV���ɔ��������W�F���[�����̓y�ǂȂǂ��Љ���B �@�Ȃ��ł����َ҂̊S��������ꂽ�W�������́A���{�l�E�l���W�F���[������^���Ă������u�͕�W�F���[�����v�ł������B�{���ƕ��ׂĂ������茩��ׂ�ƁA�������ɈႢ�͂킩����̂́A�����ɕ�����Ă��邾���ł͂قƂ�Nj�ʂ����Ȃ��B�{�Ƃ̃W�F���[�����ȏ�ɔ����Ⴊ���Ȃ��͕�W�F���[�����ł��邪�A�ߔN�A�������V������������������Ă���B |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| �@ | ������ɏo�i���ꂽ�͕튢 �t�����X�l���ƉƃW�F���[�����R��̍H��Ŋ��������n�߂��̂́A���ɍ��܂ꂽ����1873�i����6�j�N�ƍl�����邪�A1877�i����10�j�N�ɂ́A���������{�l�E�l���������t�����X�����A�������ŊJ�Â��ꂽ��1��������Ɣ�����ɏo�i����Ă���B |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| �@ | �\1�@��1��������Ɣ�����ɏo�i���ꂽ�m�� | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| ����㍎�O�E�ؗS��u�͕�W�F���[�����̖ؐ����^�v�w���l�s�s���W�L�O�ًI�v�x��5 ����� |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| �@ | �@������̋L�^�ɂ��ƁA�o�i�҂͕\1�̂Ƃ���B�u�����v�u�����`�����v�Ƃ����\������A�o�i���ꂽ���̓t�����X���ƍl�����邪�A�������{�Ńt�����X�������Ă����̂́A���l�̃W�F���[���H��ȊO�ɂ͂Ȃ������̂ł��邩��A����炪�W�F���[�����̖͕�ł��邱�Ƃ͊ԈႢ�Ȃ��ł��낤�B�o�i�҂̂قƂ�ǂ��A�����̖{���E�[��Ƃ������]�ˎ��ォ�犢�E�l�������Z��ł����n��̎҂ł��邪�A�����퐻���̖{��ł��鈤�m�̐��˂�����o�i����Ă��邱�Ƃɋ��������B �@���̂Ƃ��o�i���ꂽ�t�����X���̏ڍׂ́A�ʐ^���������m�F����Ă��Ȃ����ߕs���ł��邪�A�����̏o�i�҂Ƃ̊W�����������͕�W�F���[�����̑��݂́A�ȑO����m���Ă����B |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

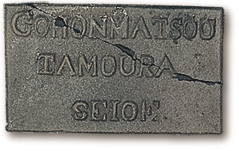

���ꂽ�E�l�̏� �@�W�F���[�����̗��ʂɐ����҃W�F���[���̖��O�����܂�Ă���悤�ɁA�͕�W�F���[�����̂Ȃ��ɂ��A���ʂɓ��{�l�E�l�̖��O�����܂ꂽ���̂�����B �@���Ƃ��Ή��l�s�w�蕶�����ł��鋌�����ƏZ��i��q�扺���A�}1�j�ɕ�����Ă����͕�W�F���[�����ɂ́u�ԕ䐻�v�̍���������̂�����A�O�q�̔�����L�^�ɓo�ꂷ��{���e�쒬�́u�ԕ䑾�ܘY�v�Ƃ̊W����������Ă���i���{���O�u�J�`���l�Ő��܂ꂽ���������v�w���l�s���j�����ًI�v�x6���j�B �@�܂��W����u���m�قƃt�����X���v�ł́A������w��w�@�H�w�n�����Ȍ��z�w��U����������O��ނ̖͕�W�F���[���������߂Č��J�������A���̂�����ɂ��E�l�̖��O�����܂�Ă���B �@�ЂƂڂ̍���́u�A���������v�i�}2�A3�j�B����͔�����o�i�҂̂����A�̐A�������Ƃ̂Ȃ����z��������B����Ɠ�����������͕�W�F���[�������A�w�K�@��w�j���قɂ��ۊǂ���Ă���A�������1877�i����10�j�N�ɓ����Ճm��Ɍ��Ă�ꂽ�H����w�Z�u���̉����ɕ�����Ă����ƍl������B �@�ӂ��ڂ̍���́u��؏\���q�����v�i�}4�j�B������͌����_�ŏo�i�҂ɒ��ڂȂ�����͓����Ă��Ȃ��B �@�����čŌ�̍���́uGohonmatsouTamoura Seioe�v�i�}5�j�B�A���t�@�x�b�g�ō��܂ꂽ�B��̂��̂ł���B�ŏ��̓��́u�S�z���}�c�@�^�����v�Ɠǂނ̂ł��낤�B�u�E�v�̔������t�����X��̂悤�Ɂuou�v�ƕ\�L���Ă���_�����ڂ����B�Ō�́uSeioe�v�́u�Z�C�v�����Ɠǂ܂���̂ł��낤���B |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

�u�ܖ{���c���v�Ƃ� �@�Ō�́uGohonmatsou Tamoura�v�̍���ɂ��ẮA�c���Ƃ������O����A��̔�����o�i�҂́u�c���O�ܘY�v�Ƃ̊W���z������邪�A���̐���������Ɋm���Ȃ��̂ɂ��Ă����̂��A�c���̑O�ɕt����ꂽ�uGohonmatsou�v�̌�ł���B �@�uGohonmatsou�v���ܖ{���ƍl���Ă݂�ƁA�]�ˎ������̖����ē��w�]�˖����}��x������L�d�́w�����]�˕S�i�x�Ȃǂɕ`���ꂽ�]�˂̖����̂ЂƂA�����ؐ쉈���̌ܖ{���̑��݂ɂ���������i�}6�j�B���Ă͌ܖ{�������Ɠ`�����鏼�̑�ŁA1907�i����40�j�N�Ɍ͎������̂��A09�i��42�j�N�ɐ�|���ꂽ�Ƃ����i�]���拳��ψ���w�]����̕������@�j�Ձx�j�B �@�ܖ{�����������ꏊ�́A���݂̒n���ł����Γ����s�]���扎�]2���ڂɂ�����A��������̒����͐[�쉎�]���ł������B1909�i����42�j�N���s�́w�V��������}��@�[���V���O�x�ɂ́A�����̐[�쉎�]�����u�����ؐ�ʂ�ܖ{���v�Ə̂���Ă������Ƃ��L����Ă���B �@������Ƀt�����X�����o�i�����c���O�ܘY�̏Z�����u�[�쉎�]���v�ł��������Ƃ��l����A���́uGohonmatsou Tamoura�v���̖͕�W�F���[�����́A�ܖ{�����Ȃ킿�[�쉎�]���̓c���O�ܘY�̎�ɂȂ�\���������̂ł͂Ȃ����B������������̓��Ǝҁi���Ƃ��Ό����ҁj���������ɂ��Ȃ������Ƃ͌���Ȃ����A���̖͕튢�́A�u�A���������v�̍���������ƂƂ��ɁA������ɏo�i���ꂽ�t�����X����ސ�����d�v�Ȏ����Ƃ��Ĉʒu�Â�����ł��낤�B �@�Ȃ��A�ܖ{���Ɋւ���Q�l�����ɂ��ẮA�����s�]���敶���ό��ە������W�̖�{�����炲�����������������̂ł���B��{������͓W����̉�����ɁA�]����ł�1996�i����8�j�N�Ɉ�\�m�F�����������Ȃ�ꂽ�T�˂̐�Ԑ_�Ћ����ŁA�͕�W�F���[�����Ƃ݂���j�Ђ��o�y���Ă��邱�Ƃ������Ă����������B�╨�͂킸���Ȕj�Ђł͂��������A����̖͕�W�F���[�����Ƃ͍ו��ɈႢ���݂��A�V�^�̔�����\����������̂ł������B�M�d�ȏ���������������{���Ɋ��ӂ������B �@�͕�W�F���[�����̑��݂́A�`���I�Ȋ������̌���ɃW�F���[�������^�����e�����l���邤���ŁA����A�܂��܂��d�v�ɂȂ��Ă���ł��낤�B���ꂩ��̔����́A�������l�����A�ߐ��ȍ~�̔��@���������{���Ă��铌���ő����Ă���̂ł͂Ȃ����낤���B |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| �i�ؗS��j |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| �@ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| �@ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| [�����̏Љ�] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| ����22�N6���ȍ~�ɐV�������Ă��������������ł��B�i�h�̗��j | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| �@ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| �ҏW��L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| �����܂��Ă��߂łƂ��������܂��B�����ł́A�J�Ê��Ԃ��c��킸���ƂȂ�܂������ʓW�u���_�����_�ē��v�Ɋ֘A������W��4�y�[�W�őg�݂܂����B���̎�������ۂɑ̌����ꂽ���̉�z�́A���ɋ����[�����̂�����܂��B�s�s�ɏZ�ތ���l�̃��C�t�X�^�C���̌��^���ł�������������ƌ����܂��傤�B�܂����ʓW�������ɂȂ��Ă��Ȃ��݂Ȃ��܁A�ǂ������}�����������B�i���c�j | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| �@ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| �@ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||