|

|

|

第17号 2012年5月

|

| |

|

大さん橋上屋から見た

横浜港

昭和戦前期

当館所蔵

|

|

ごあいさつ

横浜市は、現在では広大な内陸部を有していますが、その名前に示されているように、「海」とは切っても切れない関係にあります。その「海」はいろんな「顔」を持ち、横浜を支え、横浜の特質を形作ってきました。

改めてこの横浜の「海」に焦点をあて、横浜と海の多面的なつながりを浮き彫りにしようというのが今回の企画です。この展示を、すぐ近くの開港広場に位置する横浜開港資料館が幕末・明治期を担当し、本館が現代にまでいたる大正・昭和期を担当するという、両館初の本格的な共同展示として、企画いたしました。

海は、地域をつなぐ役割、内外の文化の出会いの場、さまざまな出会いで生じる交渉の場、豊かな恵みを生み出す海、癒しをもたらす海辺など、さまざまな役割、意味合いを持っています。時に海は、暴風雨や津波に見られるように、凶暴な顔を見せますが、幸いなことに、横浜の海は比較的穏やかでした。

「横浜の海 七面相」では、横浜をはぐくんだ海の特色を七つの側面から提示します。海の豊かさ、興味深さを楽しんでいただくとともに、横浜と海の親密な関係を改めて認識していただきたいと存じます。幕末・明治期の海を対象とする第一会場の開港資料館の展示ともに、ご覧ください。

|

(館長 上山和雄)

|

| |

|

|

|

| |

| |

企画展「横浜の海 七面相」では、横浜の歴史のなかで様々な役割を果たしてきた海について、幕末・明治編(第一会場:横浜開港資料館)と大正・昭和編(第二会場:横浜都市発展記念館)に分かれて紹介している。第二会場となる横浜都市発展記念館では、臨海工業地帯の形成にともない大きな変貌を遂げてゆく大正・昭和期の海を取り上げ、軍事・外交の舞台となった海、外来文化を運んできた海、地域の流通を支えた海、豊かな海の幸をもたらした海、人々のレジャーの場としての海など、海がもつ多彩な顔(七面相)を紹介する。ここでは展示資料をもとに、昭和期の海の情景を幾つかピックアップしたい。 |

|

| |

|

| |

海辺に生まれた憩いの公園 〜山下公園〜 海辺に生まれた憩いの公園 〜山下公園〜

横浜の昭和は、関東大震災からの復興とともに始まった。なかでも震災で生じた大量の瓦礫を埋め立てて造成された山下公園は、震災復興を象徴する施設の一つである(図1)。市の復興試案に記された「海岸遊歩道」を原型とし、非常時の避難所としての機能も加味した長さ800mの臨海公園は、現在も多くの観光客や市民の憩いの場として賑わっている。

|

|

|

1 山下公園

昭和戦前期 当館所蔵

右手に見えるボートベイシン(船だまり)には、海から直接ボートで乗り入れることができた。

|

2 海からみた復興博覧会場

昭和10(1935)年 当館所蔵

海に突き出したバルコニー部分には迎賓館が建てられた。高塔の白色は横浜市の清純を、黄・朱色は未来への希望を象徴するとされた。

|

|

| |

開港以来、つねに貿易港として拡張を続けてきた横浜港において、海辺のスペースを貿易設備のためではなく人々の憩いのために開放したことは、きわめて画期的であった(田中祥夫『ヨコハマ公園物語』)。今でこそ、赤レンガパークや象の鼻パークなど、臨海部の公園整備(厳密には港湾法にもとづく港湾緑地)は当たり前になっているが、かつての港は人々にとっての「憩いの海」を遠ざける存在でもあった。

昭和10(1935)年には、この新たな海辺の公園を会場として、震災復興を祝う復興記念横浜大博覧会が2ヵ月にわたって開催された(図2)。公園内にはさまざまなパヴィリオンが設けられ、延べ300万人を超える来場者が海辺の祝祭を体験した。

|

(青木祐介)

|

|

| |

降伏調印式と横浜の海 降伏調印式と横浜の海 |

| |

横浜の海では日本の運命を決める歴史的な条約が二度結ばれている。一度目は安政5(1858)年6月19日。幕府とアメリカ使節ハリスは小柴沖(現・金沢区)に投錨するアメリカ軍艦ポーハタン上で日米修好通商条約を結んだ。これにより日本は国際社会に本格的に組み込まれることになった。

そしてその87年後の昭和20(1945)年9月2日、第二次世界大戦に敗れた日本の降伏調印式は東京湾に停泊するアメリカ軍艦ミズーリ上で開かれ、日米の代表はそれぞれ大さん橋から海を越えてミズーリに向かう(図3)。この日、日本側代表の重光葵外相は朝六時四十五分に大さん橋から米駆逐艦ランスダウンに乗り移って港外に出発した。「東京湾上に向って走ること小一時間、濤声舷を打ち、旭光漸く海波を照らす。 |

|

3 ミズーリ上の日本側代表

重光葵(最前列左側)ら

昭和20(1945)年9月2日

横浜開港資料館所蔵

(ドン・ブラウンコレクション) |

|

| |

海上無数の大小敵艦を見る」と横浜の海上の様子を観察した重光は「二百十日 横浜沖に 漕いで出で」という一句をノートに書き記す(「〔重光葵手記〕」重光篤氏蔵、衆議院憲政記念館保管)。台風が来襲する厄日とされる「二百十日」の語に重光の任務の重さと不気味な海のイメージがかさなる。横浜の海は外交の檜舞台ともなり歴史的な交渉を見つめた。

|

( ) )

|

|

| |

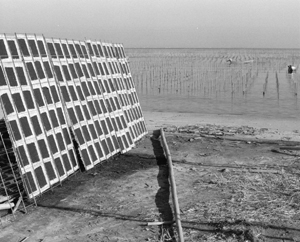

海苔ひびのある風景 海苔ひびのある風景

臨海部における工業地帯の建設は、多彩な漁がおこなわれていた横浜の漁村に大きな影響を与えた。海水の汚染や漁場の喪失といった問題を抱えながらも、一方で昭和期には海苔の養殖が最盛期を迎え、海岸線に沿って海苔ひびが続く光景は戦後も日常的に見られた。やがて大黒ふ頭や根岸湾など大規模な埋立事業の進行によって、多くの漁師たちは転業を迫られることとなり、自然の海岸線は姿を消していった。

|

|

|

4 拾い海苔をする女性

昭和45(1970)年12月

永森邦雄氏撮影

|

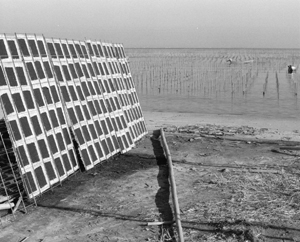

5 海苔乾し台

昭和45(1970)年12月

永森邦雄氏撮影

|

|

| |

図4は、最後まで自然の海辺が残されていた金沢区柴の風景である。遠方に見えるのが野島で、その手前には海苔ひびと海苔を摘むベカブネが見える。手前の女性は海苔ひびから離れて流れてきた海苔を網ですくっている。半農半漁の漁村であった柴では、冬場の海苔養殖は夏の漁の3〜4倍の収入があったといわれ、最盛期には東京湾の海苔の4分の3を柴が占めていたという(八田恵子「聞き書き 横浜の漁村」『市史研究よこはま』第15号)。

昭和40年代の金沢地先の埋立てにより、横浜に残っていた自然の海辺はなくなってしまったが、この埋立事業は、従来の工場用地確保のためだけでなく、飛鳥田一雄市長下の「6大事業」構想のもと、工業団地や公共用地を備えた一つの都市開発として計画された。失われた海岸に代わって人工海浜をもつ「海の公園」も建設され、以後、海辺はウォーターフロントという言葉とともに、新たな都市開発の場として注目されるようになる。

|

(青木祐介)

|

|

|

|

|

| |

|

|

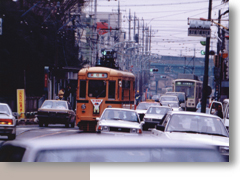

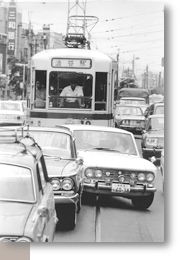

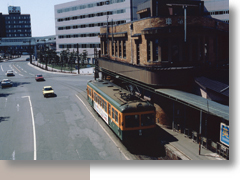

写真パネル展

「路面電車が走るまちかど」より

|

| |

当館では、特別展「横浜にチンチン電車が走った時代」(1月28日〜4月1日)の開催にあわせて、日本国内の各地を走る路面電車の写真を市民から募集しました。応募していただいた写真は、写真パネル展「路面電車が走るまちかど」として同期間中に展示をいたしましたが、ここではその一部を、いただいたキャプションとともに改めてご紹介します(氏名は撮影者。敬称略)。

|

|

|

|

|

|

1 〔無題〕

(平成19年2月7日撮影 札幌市電西4丁目電停にて)

さっぽろ雪まつりの時に撮影。雪の中、帰宅に使用される市電を撮りました。並びすぎじゃないか?と言うくらい並んでいました。 |

|

樟葉みどり(横浜市保土ヶ谷区)

|

|

2 札幌都心を行く市電

(平成23年9月9日撮影 札幌市中央区南1条西8丁目にて)

札幌市電は西4丁目〜すすきの間のみが現存し、延伸が予定されている。写真のM101は、元親子電車の親で、現存する唯一の旧塗色車両。いつまでも活躍して欲しい。 |

|

持田誠(北海道帯広市)

|

|

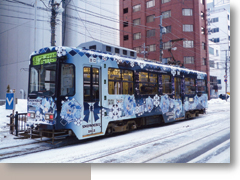

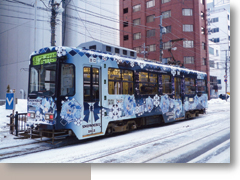

3 “ 雪ミク”電車、見参。

(平成24年1月3日撮影 札幌市交通局一条線西8丁目にて)

2011年12月、冬の札幌観光を盛り上げるべく、札幌生まれのキャラクター“初音ミク”を雪の結晶と共に全面ラッピングした車輌がお目見得した。雪景色に映える派手な姿は市民、観光客の注目の的となっている。 |

|

武田雄太(北海道北見市) |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

1 函館の坂道を横切る市電

(平成20年5月13日撮影)

函館港に青函連絡船だった摩周丸が係留されています。摩周丸と函館市電を重ねられるポジションを探し、電車を待ちました。 |

|

臼木基博(横浜市中区)

|

|

2 古豪健在。

(平成22年10月3日撮影 函館市交通局本線十字街にて)

洋館、教会が並び異国情緒あふれる街、函館の街巡りに便利な函館の路面電車。かつての主力であった500型で原型を保つ最後の存在がこの530号車である。製造後60年、出番は減ったものの、時折元気に街を走る姿を見ることが出来る。レトロな装いが古い街並みにマッチした同車は映画やドラマにも出演する機会が多い。いつまでも現役で走りつづけてほしいものである。 |

|

武田雄太(北海道北見市) |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

1 午後の銀座

(昭和40年10月6日撮影)

東京で「英国博覧会」が行なわれた時に銀座4丁目付近で撮影したもの。 |

|

相澤詔二(横浜市瀬谷区)

|

|

2 〔無題〕

(平成23年4月撮影 飛鳥山にて)

飛鳥山公園の桜はすばらしいので、ぜひお越し下さい。 |

|

大矢毅(東京都大田区)

|

|

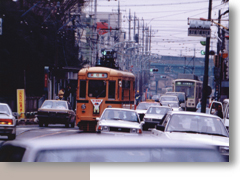

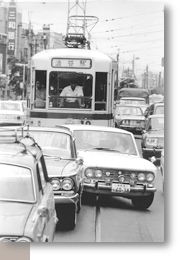

3 渋滞の道を行く都電

(平成2年3月18日撮影 東京都荒川区・都電小台〜宮ノ前間にて)

都電荒川線は大半が専用軌道の路線だが、ごく一部に併用軌道が残り、道路上を自動車と共に走る。黄色の都電のイメージを最もよく残していた7500形7504号は、丸みを帯びた車体がとても好きだった。 |

|

持田誠(北海道帯広市)

|

|

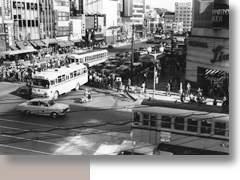

4 都電10系統

(昭和43年9月29日撮影 渋谷駅前〜須田町間にて) |

|

山本和夫(横浜市港南区) |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

1 車庫に戻るチンチン電車

(昭和47年3月28日撮影 滝頭車庫付近にて)

弘明寺に生まれ育ったので、市電はとても身近な存在でした。この写真は全廃直前に今は亡き母の実家近くの滝頭車庫(現市電保存館)付近で撮ったものです。 |

|

宮崎直人(横浜市青葉区)

|

|

2 尾上町にて

(昭和45年4月4日撮影)

都大路を堂々と走る1163号。尾上町交差点では市電が交差し、都心部のイメージがありました。 |

|

花房幸秀(東京都杉並区)

|

|

3 山手学院

(昭和42年7月撮影) |

|

山本和夫(横浜市港南区)

|

|

4 全国の市電番外編

(平成20年10月撮影 港郵便局前にて)

関内駅から山下公園までの間に絵タイルが道路にはまっているのを御存知でしょうか。そして、そのタイルのひとつに市電の絵タイルがあるのも御存じでしょうか。これは、当時の横浜市役所が公募したプロムナードタイルコンテストの作品です。当時僕は、母親に出された用紙に「絵を描いて」と言われ、廃止されて間もなかった横浜市電を懐かしんで(といっても幼少でしたが)、クレヨンで描きました。まさかそれが最年少作品として入選するとは・・・。でも、印象に残っているのは、産業貿易センターで行われた懇話会で出されたケーキと山下公園の中を走りぬける貨物列車と港の風景が見られたことの方が良かったことです(笑)。大学に入り、当時の市役所の担当者だった田村明、鳴海正泰氏にお会いすることができ、当時のお話をお聞きして、「のびのび描いているのが目にとまったんだよ」とお言葉をもらい感激しました。燃料電池車両の技術が進歩しているので、架線を必要としない市電(LRT)が走らないかな・・・なんて期待を抱いています。 |

|

野村敏彦(横浜市神奈川区)

|

|

5 全廃の後の残存車輌(滝頭車庫)

(昭和47年6月18日撮影)

1972年3月に全廃になったが、市電保存館用の車輌か、解体を待つ車輌か、心なしかさびしい。 |

|

三浦清(横浜市保土ヶ谷区) |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

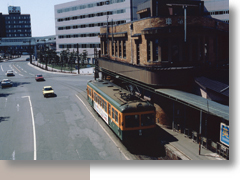

白山前駅で発車を待つ新潟交通

(平成2年3月27日撮影 新潟市一番堀通町・新潟交通電車線白山前駅にて)

1992年3月で廃止された新潟交通電車線は、白山前駅〜東関屋駅間が軌道線で、路面電車の形態をとっていた。発車を待つ電車の前方には、道路のセンターラインを跨ぐように敷かれた軌道が見える。 |

|

持田誠(北海道帯広市) |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

〔無題〕

(平成19年10月8日撮影 富山・万葉線越ノ潟にて)

新しい時代の到来をつげるすばらしい車両です。 |

|

土生田純之(海老名市) |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

1 〔無題〕

(昭和46年10月撮影 名古屋市矢田町10丁目交差点にて)

花電車との顔合わせ。花電車は名古屋まつりの人気者。行く先々を追いかけたものです。 |

|

野澤浅彦(藤沢市)

|

|

2 〔無題〕

(昭和46年10月撮影 名古屋駅前にて)

4台の花電車が勢ぞろいの名駅前。噴水ロータリーを行く。 |

|

野澤睦(藤沢市) |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

〔無題〕

(平成22年10月20日撮影 阪堺電車住吉鳥居前電停にて)

毎年10月に大阪へ行っていて、5年目で初めて撮った阪堺電車。新色になった旧型車が来た時、夢中でシャッターを切っていました。 |

|

樟葉みどり(横浜市保土ヶ谷区) |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

1 〔無題〕

(平成23年11月5日撮影)

横浜市電に似ていたので? |

|

小川恵一郎(横浜市旭区)

|

|

2 土佐電気鉄道「貨車1号」

(平成22年5月撮影 土佐電気鉄道鹿児〜田辺島通間にて)

「よさこい祭り」のPRの時などに装飾を施し、年に数回しか走らない貨物車両。このポイントは、陽が高い季節にしか順光にならず、良い光線状態でレンズに収めたいので、5月にチャーター列車を仕立てて、チャレンジしました。 |

|

園部洋一(相模原市) |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

1 〔無題〕

(平成18年3月27日撮影 広島電鉄広島駅にて)

夕方、ラッシュ時をねらい撮りました。当時、5台あった被爆電車の1台で、現在は廃車され、広島市郊外の博物館に保管されています。 |

|

樟葉みどり(横浜市保土ヶ谷区)

|

|

2 広島の誇り

(平成9 年5月撮影 相生橋付近にて)

原爆ドームを背に被爆電車が行く。相生橋近くにあった立体駐車場より撮影。フラワーフェスティバル中で電車は大混雑してました。 |

|

大矢毅(東京都大田区)

|

|

3 路面電車動体博物館?

(平成23年12月4日撮影 広島港停留所にて)

この停留所は、ヨーロッパの駅のような雰囲気があります。 |

|

土生田純之(海老名市) |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

1 〔無題〕

(平成22年7月9日撮影)

長崎市内に着いて一番最初に写した路面電車です。 |

|

小川恵一郎(横浜市旭区)

|

|

2 共存共栄

(平成21年2月撮影 長崎駅前付近にて)

バスと路面電車が活発な都市でも、一般自動車ともに共存している風景を見ることができる。 |

|

伊東秀晴(横浜市泉区) |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

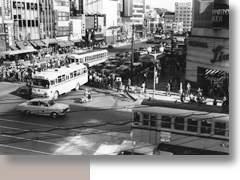

西日本鉄道

(昭和47年4月25日撮影 博多駅手前にて)

高校の修学旅行で、バス(乗車)から撮影。 |

|

三浦清(横浜市保土ヶ谷区) |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

熊本市電

(昭和47年4月25日撮影 水前寺公園附近にて)

高校の修学旅行時乗車バスより撮影。 |

|

三浦清(横浜市保土ヶ谷区) |

|

|

|

|

|

|

|

| |

| [寄贈・寄託資料の紹介] |

平成23年10月以降に新しく寄贈・寄託をしていただいた資料です。(敬称略)

|

| |

寄贈資料名 |

点数 |

寄贈者 |

| 1 |

市内風景写真(昭和30〜40年代) |

117 |

恩田喜一郎 |

| 2 |

『横浜電話番号簿』(昭和6年および7年) |

2 |

徳江 茂 |

| 3 |

「新聞特報」(毎日新聞)昭和20年5月30日 |

1 |

徳江 茂 |

| 4 |

「東京市全図」(大正6年) |

1 |

徳江 茂 |

| 5 |

「大日本新名勝遊覧地図」(昭和6年) |

1 |

徳江 茂 |

| 6 |

「横浜市神奈川区全図」(昭和11年) |

1 |

徳江 茂 |

|

| |

寄託資料名 |

点数 |

寄託者 |

| 1 |

“Yokohama Reconstructed”(1929年) |

1 |

後藤直美 |

|

|

|

| |

| 編集後記 |

横浜のまちから市電が廃止されて、今年の春でちょうど四十年でした。それを機会に開催しました特別展「横浜にチンチン電車が走った時代」におきましては、たいへん多くのみなさまにご来館をいただきありがとうございました。さて、季節は春から夏へ移ろうとしています。「横浜」と言えば「港」、そして「海」。現在、当館では企画展「横浜の海 七面相 大正・昭和編」を開催中です。今度は横浜と海との関わりの歴史をごゆっくりご覧下さい。

|

| |

|

| |

|

|