|

|

第3号 2004年8月

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

ごあいさつ 日本の都市のなかで長崎ほど数奇な運命をたどった都市はないでしょう。キリスト教の布教と弾圧、潜伏と復活、そしてこともあろうにキリスト教復活の舞台となった浦上天主堂の間近に原爆が投下されたのです。それにもかかわらず、本誌に寄稿された柿森和年氏の論稿「世界に伝えたい長崎の教会群」で述べられているように、大浦天主堂をはじめ、多くの教会群やそれをとりまく自然・歴史・文化環境が保存・再建され、今日なおキラ星の如く存在しています。 他方、極端に言えば「無から創造された町」である横浜には、幕末開港後、あらゆる教派のキリスト教が移植され、外国人居留地を中心に、個性豊かな教会建築が生み出されました。横浜で猛威をふるったのは自然災害、すなわち1923(大正12)年の関東大震災でした。その結果、すべての教会建築が破壊されました。しかし、その多くは日本人信徒や建築家の努力で再建され、第二次大戦末期の横浜大空襲にもかかわらず、そのほとんどが保全されたのは、不幸中の幸いでした。 5月22日から開催中の企画展示「横浜・長崎 教会建築史紀行」は、歴史の荒波のなかで保存され、あるいは再建されて今日に伝えられた教会建築を、文化遺産の一つとしてとらえたものです。教会建築の美しさとともに、そこに秘められた歴史のドラマをも感じとっていただければ幸いです。 |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

天主堂の誕生 〜教会建築にみる開国と開教〜 居留地にうまれた教会堂 1862年1月(文久元年12月)、開港して間もない横浜居留地で、一風変わった建物の献堂式がおこなわれた。瓦葺き屋根の上に十字架を載せたその建物の正面には、大きく「天主堂」の文字が掲げられていた。これが横浜天主堂、開港後の日本にはじめて誕生したキリスト教会堂である。 1859(安政6)年の開港とともに、日本への布教の機会をうかがっていた諸外国の宣教師たちは、次々と日本に来航した。そのなかの一人、パリ外国宣教会(ローマ・カトリックの組織で極東地域の布教を担った)の日本教区長ジラール神父は、横浜居留地80番(現山下町80番地)に敷地を定めると、続いて来日したムニク神父を監督として教会堂の建設に着手した。 開港したとはいえ、いまだ国内は禁教下にあり、キリスト教の信仰は固く禁じられていた。建設が可能になったのは、開港の前年に幕府が欧米五カ国と締結した修好通商条約、いわゆる安政の五カ国条約のなかで、居留外国人の信仰の自由と、居留地内での教会堂建設が保障されていたからであり、教会堂はあくまで外国人のための施設という名目で建てられた。 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

創建天主堂のすがた 創建当時の横浜天主堂については、幕末の居留地を写したパノラマ写真(図1)から、そのおおよその姿を知ることができる。 瓦葺きの一見伝統的な日本家屋風であるが、側面には、オジーアーチ(反転曲線をもつアーチ)を用いた縦長の窓がならび、また奥の内陣部分が半円形に飛び出すなど、従来の日本建築にはない要素が入り込んでいる。 当時の仏語新聞に掲載された絵(図2)では、堂内は、列柱によって中央の身廊部と左右の側廊部に分かれており、ヴォールト天井(カマボコ型の曲面天井)が架かっている。細部の描写をそのまま信頼することはできないにせよ、当時の駐在員によるスケッチをもとにした報告であり、平面や天井の形式は実際を反映しているとみてよいだろう。三廊式の平面に加えて最奥部に半円形の内陣をもつという、いわゆるバシリカ式教会堂の形式が整えられていたことがわかる。 ヴォールト天井を架けていることから、建設を指揮したムニク神父は、古典主義様式の教会堂をイメージしていたと想像されるが、実際の建設現場では、日本人大工の技量に委ねる部分が大きかったのであろう。五雲亭貞秀の『外国人住宅図』(図3)に描かれているように、正面には起り(むくり:上に丸くなった曲線)屋根をもった和風の玄関がついており、全体としては、和風とも洋風ともつかない風変わりな建物であったようである。 天主堂=天守閣? 禁教下の創建であったとはいえ、建物正面に天主堂の文字が掲げられていたことからわかるように、宣教師たちの関心は日本人に向いていた。完成した天主堂には、物珍しさから多くの日本人が見物に訪れ、逮捕者まで出る騒ぎが起きている。はじめて目にする天主堂への人びとの好奇心を伝えるエピソードであるが、その関心の一端を、当時の武士が綴った日記からみてみよう。 神奈川県立金沢文庫に、「横浜日記」と題された幕末の日記が所蔵されている。開港当時の横浜の様子を、横浜在勤の武士の目を通して綴ったものであるが、ところどころに描かれたスケッチのひとつに天主堂が登場する(図4)。 ここでは、まるで天守閣のような三層の建物として天主堂が描かれている。パノラマ写真に写された天主堂と比べると、この絵が誇張であることは明らかなのであるが、正面に掲げられた天主堂の文字、屋根の十字架、内陣部分の丸み、そしてオジーアーチの窓とそこにはめられた鎧戸など、創建天主堂の特徴はすべてつかみ取っている。 とくにオジーアーチは隣接する建物にも描かれているが、実際には、天主堂以外にそのような細部をもった建築はなかったはずである。作者にとって、窓のアーチはそれほど印象に残ったということであろう。 また、「異人館」と付記された背後の建物も、天主堂と同じく楼閣風に描かれている。実在した建物かどうかは疑わしいにせよ、こうした楼閣風の建築が洋風建築のイメージとして捉えられていたことは、幕末・明治期の洋風建築の導入過程を考えるうえで、非常に興味深い点である。 |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

様式の流行とともに 創建後、ほどなくして天主堂の正面は大きく改造されるが、このとき和風の玄関が取り払われ、列柱をもった石造の玄関ポーチと鳥居型の鐘塔が増築された(図5)。創建当初とはうってかわって、イオニア式(渦巻き型の柱頭装飾をもつ)の柱がならぶ古代神殿風のポーチは、明らかに古典主義様式に精通した者によるデザインである。 幕末の慶応年間と推定される増築時期から、設計者として、当時居留地で活躍していた建築家クリペの関与が推測されているが(堀勇良『外国人建築家の系譜』)、この増築を機に、天主堂は教会堂にふさわしい堂々たる外観を持つことになった。居留地の街並みを彩る洋風建築として錦絵の題材となるのも、この時期のことである。 しかし、日本が開国した19世紀当時のヨーロッパは、すでにこうしたクラシックスタイルに代わって、中世の様式を範とするゴシック・リヴァイヴァルの時代が到来していた。 やがて、横浜天主堂の建築様式は、同時代の流行を後追いするかたちで、クラシック(古典主義)からゴシックへと移行していく。それはまた、居留地の枠をこえて横浜の街なみに本格的に洋風建築が拡がっていく過程と、軌を一にするものであった。 |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| (青木祐介) |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

「横浜・長崎 教会建築史紀行」展に寄せて 世界に伝えたい長崎の教会群 〜美しい海と大小の島々からなる自然豊かなこの地に〜 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 長崎の教会群を世界遺産にする会事務局長 柿森和年 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 長崎の教会群分布図 | 五島灘に面する五島列島や平戸などの島々、長崎、外海(そとめ)、佐世保周辺には、幕末、明治、大正、昭和初期の貴重で価値ある教会が多数現存している。教会の多くは海に面した自然豊かな場所に建てられている。 これらの教会はパリ外国宣教会のフランス人神父らが設計・指導し、地元の大工が地域の材料を使い、信徒達の貧しい中での資金捻出と労働奉仕によって、まさに日本と西洋との文化の融合から生まれた建造物であり、歴史的(宗教史的)にも建築的、文化財的にも高い価値を有している。さらにその価値を大きく引き立てているのが、教会と一体となった民家や畑、石垣、小道、樹木などの歴史的環境と、小高い山や美しい海などの自然環境である。それは訪れる人達に深い感銘を与え続けている。 |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

教会の歴史的な価値と立地場所の背景 長崎の教会には、1550 年にザビエルが種を蒔き、「東のローマ」とも言われたほどキリスト教文化が栄えた出会いと交流の時代、そして、禁教令によって神父もいないまま二世紀半、親から子へ、子から孫へ信仰が密かに伝えられた弾圧・潜伏の時代、さらに幕末、日本が開国し長崎居留地に大浦天主堂が建てられて信徒が発見され、1873(明治6)年にやっと信仰の自由が認められた喜びの歴史が内在している。 では、なぜ辺鄙な島々や半島に教会が建てられたのか、疑問をお持ちかもしれない。それは、江戸時代、潜伏キリシタンが生活した場所と関係している。私の生まれ故郷の五島列島に1566年キリスト教を伝えたのはイエズス会修道士アルメイダ(ポルトガル人)、ロレンソ(日本人)の二人であった。藩主や島民がキリシタンとなるが、徳川幕府による本格的な禁教令と弾圧がはじまり、表向きはキリシタンのいない島となった。 1800年前後、大村藩の外海地方から五島藩へ多くの貧しい人々が移住した。移住した人々はほとんど潜伏キリシタンで、新天地五島へ憧れと希望を持って旅立つ。 五島へ五島へ皆行きたがる 五島はやさしや土地までも しかし、彼らの思いとは違い、労苦を強いられた。もともと五島には前から住んでいる人々が、島の中でも平地で作物が採れ交通の便利なところで生活しており、移住したキリシタン達は島の中でも、さらに辺鄙でやせた土地を開墾しなければならなかった。井戸を掘り自給自足の生活をしながら信仰を守ったのである。このことが、逆に現在、教会が自然豊かな場所に立地している理由となっている。 教会の建築的価値と文化財的価値 多くの人々が携わり諸文化の融合による傑作ともいえる教会は、初めは民家風の木造、さらに煉瓦(れんが)・石造り・鉄筋コンクリートと、多彩で時代ごとの建築の変遷が理解でき、また外観はもとより内部の天井、柱飾り、椿の花彫刻や色ガラスなど個々にそれぞれ豊かな個性をもっている。 長崎における教会の文化財指定・選定の現状は、国レベルとして国宝の旧大浦天主堂、重要文化財の旧五輪(ごりん)、青砂ヶ浦、頭ヶ島、田平(たびら)の各教会、南山手重要伝統的建造物群保存地区にある清心修道院(伝統的建造物)の6棟、県有形文化財として江上、宝亀(ほうき)、大野、野首、出津(しつ)、堂崎各教会の6棟がある。 今後の文化財指定は、教会を単体で捉えるのでなく群として保存の網をかけるべきである。一つにまとめることによって、文化財的な価値が広がり、付加価値が生じるのである。 文化的景観の価値とその保全 冒頭に述べたように島々や半島の辺鄙な場所に建っている教会は、自然環境と歴史的環境とが一体となった文化的景観の中に存在している。この大切な景観をいかに後世に守り育てていくかが今後の重要な課題でもある。 長崎市教育委員会に在籍していたとき、長崎居留地の町並み保存のため東山手・南山手重要伝統的建造物群保存地区の制定の仕事に十年間携わった。この経験から、教会を取り巻く小高い丘、海辺、古い民家、植生、教会へつづく小道、石垣や船着場などを併せて、教会とその周囲の環境や景観を一体的に保全することが必要であると考えている。 これまでに五島列島奈留島の江上教会と集落を伝統的建造物群保存地区にしようと、宮澤智士先生(元文化庁建造物課長・修復学会代表)と中田茂氏(当時NHK長崎放送局長)に働きかけをしていただいた。信仰によって教会を支えてきた人々の生活を次世代に残していくためにも、このような場所を町並み保存地区として守るよう、粘り強く地元に働きかけていきたい。 居留地の町並み保存の際、横浜の歴史を生かした街づくりや、横浜にある長崎関係資料によって多くのことを学ばせていただきました。また、今回、横浜都市発展記念館の企画展に長崎の教会を取り上げていただき、この場を借りて心からお礼を申し上げます。 |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

常設展示より大横浜土地案内絵図 拡がりゆく住宅地 1927(昭和2)年、横浜市は隣接する町村を編入し、大規模な市域拡張を行った。同時に区制が施行されて中・神奈川・磯子・保土ヶ谷・鶴見の5区が誕生した。新しく横浜市となったエリアにはまだ市街地化されていない農地や丘陵地が多く含まれていた。それらの土地は、大正期に都市部に急増した新中間層、いわゆるサラリーマン層を対象とした新興の住宅地として次々に開発されていった。 「大横浜土地案内絵図」は、横浜土地協会によって1931(昭和6)年に発行された小冊子『大横浜土地案内』の付図である。「山手住宅地」「根岸住宅地」「浅間台住宅地」「菊名住宅地」などの文字が見られ、当時、横浜市内の丘陵地に造成されていた良好な住宅地群が一目でわかるようになっている。 ただし、この絵図は、横浜の都心に勤める人々よりも東京で働くサラリーマンに対して、横浜の住宅地としての魅力をアピールするものだったと言える。裏面の解説には、横浜は「帝都に近接し最も風光明媚たる絶好の住宅地」であるとうたわれ、「省線、京浜電鉄、東横電鉄を利用して東京の都心から横浜の何れの住宅地へも三十分乃至五十分を以て達することが出来る」と記されている。 横浜という一つの都市が東京のベッドタウンに組み込まれていく、その初期の様子を伝える絵図である。 |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| (岡田 直) |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

甦る神奈川駅〜「関東大震災被害状況写真貼り込み帖」より〜 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

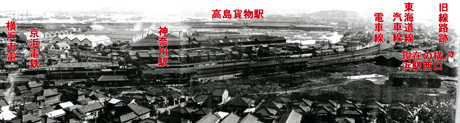

| 高島台から見た 神奈川駅周辺 大正10年頃 |

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 「JRの京浜東北線には東神奈川駅があるのに、どうして神奈川駅はないの?」 こんな疑問を持つ人は多いのではなかろうか。だが、実はかつて、横浜駅と東神奈川駅の間に「神奈川」という駅は存在した。それは青木橋のそばで、現在の京急神奈川駅と橋をはさんだ反対側である。 表題の資料は関東大震災直後の横浜市内の惨状を記録したものだが、この中に震災の前と後に高島台から撮影したパノラマ写真が貼り込まれている。上の写真はそのうち震災前(大正10年頃)のもので、中央に写っているのが神奈川駅である。省線(国鉄)のホームの脇に京浜電鉄(現京急電鉄)の車両が停車し、駅前の道路には市電の姿も見られる。 また、神奈川駅から伸びる線路は横浜駅に向かう東海道線の複々線(東京・神戸間の汽車線と京浜間の電車線)である。なお、この時点では横浜駅は現在の場所でなく、今の地下鉄高島町駅付近に置かれていた。これが2代目の駅で、初代の横浜駅は現在の桜木町駅にあたる。図に示すように横浜駅は東海道線のルート変更とともに移転を強いられる。 写真の右端には旧線路の敷地跡も写されている。これは初代横浜駅時代の東海道線で、ルート変更後も敷地が残されていたことがわかる。やがて震災後の1928(昭和3)年、横浜駅が現在地に移されると、この敷地跡が再び活用され、ほぼ現在の東海道線および根岸線の敷地となっている。そして、同時に神奈川駅は、新しい横浜駅から距離が近すぎるため、廃止される運命となった。 昭和に入ってすぐに消えてしまった神奈川駅については、あまり資料が残されていない。それだけに、その構内と付近の様子がよくわかるこのパノラマ写真は非常に貴重である。 末筆ながら、このような資料を当館に寄贈していただいた斉田三郎氏にこの場を借りて御礼申し上げます。 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| (岡田 直) |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 横浜駅の移転 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| [寄贈資料の紹介] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 平成16年2月から6月までに新しく寄贈していただいた資料です。(敬称略)

| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 編集後記 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 本誌もおかげさまでようやく第3号が発刊の運びとなりました。今号では初めて外部の執筆者の方より原稿をいただくことができました。今後ますます誌面の充実に努めていきたいと思いますので、よろしくお願いします。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||