|

|

第2号 2004年4月

|

|||||||||||||||||||||||||

|

表紙のことば 2004(平成16)年2月1日、横浜駅と元町・中華街の間に新しい地下鉄の「みなとみらい線」が開通、横浜の都市交通の歴史に新たな一頁がきざまれました。 今年は横浜にとって、大きな節目の年でもあります。 まず、今からちょうど100年前の1904(明治37)年、横浜にはじめて路面電車が登場しました。今回の特集では、その路面電車について取り上げます。 さらに、時代をさかのぼって、今から150年前、1854(安政元)年に日米和親条約が横浜で締結されました。この条約が別名「神奈川条約」と呼ばれたように、神奈川と横浜は一つの湾に臨む一つの地域と考えられていました。4年後に結ばれた日米修好通商条約が開港場に定めた「神奈川」も同じ意味でした。ところが、時の大老井伊直弼が、神奈川でなく横浜を開港したのです。 以来、横浜は東海道から切り離される宿命を負うことになります。 戦後、横浜駅がターミナルとして大発展を遂げると、ここにあらたな都心が形成されます。こうして新旧二つの都心を結びつけることが、横浜市の課題の一つとなりました。そのための具体的な施策が「みなとみらい21地区」の再開発であり、みなとみらい線の建設です。同線の開通によって、横浜の旧都心(関内地区)はついに東海道と直結することになりました。 横浜都市発展記念館では、路面電車100周年とともに、みなとみらい線の開通を記念する企画展示を用意して、皆様のご来館をお待ちしています。 |

|||||||||||||||||||||||||

|

それは路面電車からはじまった… 〜横浜の都市鉄道100年のあゆみ〜 横浜電気鉄道の開通 日本に最初の鉄道が開通したのは横浜から東京までで、1872(明治5)年のことである。しかし、それは全国を結ぶための交通機関だった。 都市内の移動手段である路面電車は京都が最初である。続いて名古屋、東京、大阪と開通していき、今からちょうど100年前の1904年、横浜にも路面電車が登場する。当時は「横浜電気鉄道」という私鉄で、横浜商人たちによって設立されたものであった。 最初の開通区間は神奈川−大江橋(初代横浜(現桜木町)駅前)で、翌年には関内地区に路線網を拡げた。その後さらに、本牧や滝頭、弘明寺方面にも線路を伸ばしていくが、料金値上げに反対する市民運動がきっかけで、1921(大正10)に市営化され、横浜市電となった。 電車は電気やガス、水道などと同じく、都市に必要不可欠な社会インフラであり、私企業によって運営されるのではなく、公営化するべきだという考え方が当時、広まりつつあった。大阪は当初より市営だったが、横浜をはじめ他の都市でも路面電車の公営化が進められていた。 横浜市電とその時代 路面電車は横浜市電気局(1946年より交通局)によって運営された。市営化から2年後の1923(大正12)年には、関東大震災が発生し、大きな被害を受けたが、震災復興事業による道路整備と区画整理にともなって路線網を拡張していく。本町線や長者町線、日ノ出町線、花園橋線などが整備され、保土ヶ谷、生麦、六角橋方面などへも線路を伸ばした。 横浜市は1927(昭和2)年に3度目の市域拡張を行って、「大横浜」と称されるようになり、中・神奈川・磯子・保土ヶ谷・鶴見の5区が設置された。広大な市域のうち市街地の部分は、ほぼすべてを市電の路線網がカバーしていた。まさに路面電車が都市交通の主役を担っていたと言ってよいだろう。 だが、1930年代に入ると、バスやタクシーの発達と、郊外電車(東横・京浜・湘南電鉄など、今日の大手私鉄の前身)の都市内乗り入れの影響を受けて、市電の輸送需要は停滞する。そして、戦時下になると、需要は回復するが、空襲によって多くの車両や施設が焼失してしまった。 それでも戦後、市電は市民の足としていち早く復活し、1956(昭和31)年に井土ヶ谷線が開通すると、市電の営業キロは50キロを越えた。1950年代、横浜市電はその最盛期を迎えたと言える。 市電から地下鉄へ しかし、1960年代になると、自動車の普及とともに道路渋滞が慢性化し、市電の運行は困難になっていった。軌道敷内での自動車の走行が一部で認められるようになると、路面電車は次第に道路から追われていく。 横浜市電は、1966(昭和41)年の生麦線を皮切りに路線の廃止が進み、1972年、横浜市営地下鉄が上大岡−伊勢佐木長者町に開業すると同時に、完全に廃止された。 路面電車は「地下鉄」として生まれ変わったのである。 |

|||||||||||||||||||||||||

| (岡田 直) |

||||||||||||||||||||||||||

|

みなとみらい線元町・中華街駅(山下公園) 駅に刻まれたまちの歴史 2004年2月1日、みなとみらい線が開通した。みなとみらい線の駅は、渋谷寄りから横浜、新高島、みなとみらい、馬車道、日本大通り(県庁・大さん橋)、元町・中華街(山下公園)の6駅である。 みなとみらい線は、近代横浜の原点というべき場所をつらぬく路線である。鉄道創業のために埋立られた高島町、横浜ドックの跡地であるみなとみらい地区、開港場内の繁華街として発達した馬車道、日本人市街と外国人居留地との境界路であった日本大通り、そして外国人居留地の中の中華街、旧横浜村の住民が移住してつくられた元町である。それぞれの駅名の由来をたどれば、横浜の中心部の近代史がわかるといっても過言ではない。 ここではそのうち、元町と中華街の歩みについて概観したい。 |

|||||||||||||||||||||||||

|

元町の歩み 開港以前、横浜村には半農半漁の百戸あまりが暮らしていたが、その場所に開港場が建設されることになった。1860年(万延元年)、幕府は横浜村の住民に移住を命じ、人々は山手の山すそへと移り住んだ。これが元町の始まりである。 まもなく、堀川が掘られ、元町は開港場である関内と切り離された。村の人々は山すその細長い土地での生活をよぎなくされ、農地や海での暮らしの場を失った。 しかし、元町は関内と山手を結ぶ土地でもあった。山下居留地の整備、山手への英仏軍の駐屯、山手居留地の拡大などにより、外国人への生活物資の需要が拡大していく中で、旧横浜村の人々は、幕府から支給された作徳料という補償金を元手に、新しい職業を営むようになる。 山下居留地が外国商館が建ちならぶ商業地であったのに対し、山手居留地は住宅地として開発された。外国人の住宅、病院、学校、教会、劇場、公園、墓地などが設けられた。こうした外国人の生活を支えるため、さまざまな物資・サービスを提供する町として、元町は発展していく。 元町通りはパン、西洋菓子、洋裁、クリーニングなどの店や、絵葉書屋、写真館などで賑わった。また元町は職人の町としての一面もあり、その代表が横浜家具といわれる西洋家具である。 時代がくだり外国人居留地がなくなっても、横浜は外国航路が開かれた街として長らく日本の表玄関であった。元町は各国の人々が行きかう横浜のハイカラな文化・ファッションを担う場として、現在もさまざまな元町ブランドを全国に発信している。 |

|||||||||||||||||||||||||

|

中華街の歩み 中華街を歩いていると方向がわからなくなる、という話をよく聞く。それは、他の関内地区の道路が海岸線にそって平行あるいは垂直に通っているのに対して、中華街の道路は海岸線に斜めに切りこむ方向になっているためである。 幕末に横浜の港が開かれた頃、中華街のあたりは横浜新田とよばれていた。中華街の道路が斜めになっているのは、横浜新田のあぜ道のなごりと言われる。開港場の整備が追いつかず、急いで造成したために、あぜ道の形が残ってしまったのだろう。 開港場横浜には、世界各地の人々が訪れ、広東・香港・上海からも大勢の人々がやってきた。当時、西洋人は日本語がわからず、日本人は西洋の言葉や商習慣についての知識はほとんどなかった。一方、広東・香港・上海の西洋商館で働いていた中国人は、西洋の言葉や商習慣に通じ、日本人とは漢字で筆談ができた。そのため、多くの西洋人が横浜進出に際して、中国人を伴ってきたのである。中国人は西洋人と日本人との間に立ち、取引の現場で重要な役割を果たした。 貿易の面ばかりでなく、新しく開かれた町で自らの技術を生かそうと、西洋建築、ペンキ塗装、活版印刷、ピアノ製造など、さまざまな新しい技術をもった中国人が横浜を訪れた。 こうした中国人が居留地の一角に商店を開き、関帝廟や学校を建て、中華街を築いていった。1877(明治10)年には横浜在住中国人1142人のうち、ほぼ半数が現在の中華街に住んでいたという記録がある。 現在、中華街は中華料理店、食材店、物産店を中心に約500の店舗で賑わい、年間2000万人あまりが訪れる横浜を代表する観光地となっている。 |

|||||||||||||||||||||||||

|

駅に刻まれた街の歴史 さて、今回開業した元町・中華街駅の構内は、元町や中華街の歩みも踏まえて、居留地時代の歴史をテーマにデザインされている。建築家伊東豊雄氏の作品である。 地上の入口からプラットホームに到るまでの壁面に、横浜開港資料館が所蔵する元町、中華街の歴史写真や浮世絵など、約200点の史料が焼きつけられた陶板がはめこまれている。陶板の大きさは縦横1メートル、使用した枚数は3300枚にのぼる。 中華街側の入口から地下におりるコンコースには、ガス灯や英字新聞など居留地の文物を伝える史料、元町側の入口から地下に下りるコンコースには居留地時代の人々の姿が壁面を飾っている。プラットホームは、主として90年ほど前の元町、中華街、海岸通りなどの風景絵葉書で構成されている。新しい駅によみがえった明治・大正の街並み。元町・中華街駅は、多くの人々をこの街にいざなう窓口になるとともに、横浜の歴史を発信するステーションともなるだろう。 横浜都市発展記念館の企画展「みなとみらい線開通記念 横浜地下鉄物語」では、元町・中華街駅の構内のデザインを紹介するとともに、そこで使用された絵葉書や石鹸商標、外国商館の刻印付懐中時計などの原資料を展示している。 |

|||||||||||||||||||||||||

| (横浜開港資料館 伊藤泉美) |

||||||||||||||||||||||||||

|

常設展示より 明治期煉瓦(れんが)造下水道マンホール 2001(平成13)年秋、道路工事中の日本大通りから、明治期の煉瓦造下水道マンホールが発見された。 このマンホールは、1881(明治14)年から1883(同16)年にかけておこなわれた、外国人居留地の下水道整備で敷設されたものである。この時期、現在の山下町にあたる山下居留地では、開港場の防疫対策として、神奈川県技師三田善太郎の設計により、従来の陶管による下水道網から煉瓦管を幹線とした新たな下水道網へと大規模な整備がおこなわれた。 横浜では、これまでも明治期の下水道遺構が発見されており、なかでも横浜開港資料館前の開港広場で発見された煉瓦造の下水道マンホールは、国の登録文化財となっている。日本大通りで発見されたマンホールには、さらに臭気対策として設置された炭箱やトラップ(S字型鉄管)など、新しい発見がいくつもあった。(このマンホールについては、常設展示図録『目でみる「都市横浜」のあゆみ』の中で紹介しているので、そちらも併せてご覧ください。)現在、発見されたマンホールは、崩れないように補強をして、そのまま地中で保存されている。 当館常設展示では、この新発見のマンホールを原寸大で再現している。煉瓦を段状に積み上げた全体の形から、マンホールに流れ込むいくつもの陶管、消臭装置としての炭箱・トラップにいたるまで、現場で細かく実測をおこなって再現した。 また、内部の構造がきちんと分かるよう、卵形管が通っている円錐台の部分をカットして、マンホールの中に入れるようになっている。ただし、展示室の床荷重を考慮して、マンホールは煉瓦を模したFRP(強化プラスチック)製である。 都市に住む人びとの暮らしを目に見えないところで支えているのが、こうしたライフラインである。普段は決して見ることのできないマンホールの中に足を踏み入れて、都市のアンダーグラウンドの歴史を実感していただきたい。 |

|||||||||||||||||||||||||

| (青木祐介) |

||||||||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||||||

|

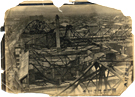

震災を生きぬいた赤レンガ建築〜木村龍雄旧蔵資料より〜 1923(大正12)年9月1日に起きた関東大震災は、開化の象徴であった煉瓦造建築に甚大な被害をもたらし、その後の都市景観を大きく変える契機となった。 一方で、震災を生き延びた煉瓦造建築もある。その数少ない建物のひとつが、横浜市開港記念会館(国指定重要文化財)である。大正6年竣工の開港記念会館は、関東大震災で大きな被害を受けたにもかかわらず、解体されることなく復旧工事がおこなわれ、現在にその姿を伝えている。 写真は、震災で被災した記念会館の姿を捉えたものである。火災によって屋根が焼け落ち、熱で鉄骨が大きくたわんでしまっているが、かろうじて建物の倒壊は免れた。屋根の崩落により内部は見る影もないが、躯体(くたい)はしっかりと残っている。記念会館が竣工した当時は煉瓦造の耐震技術も進んできており、煉瓦壁の中に水平に埋めこんだ帯鉄を鉄棒で垂直につなぎとめる、いわゆる「定聯鉄(ていれんてつ)構法」が採用されていた。この技術は、一昨年リニューアルした赤レンガ倉庫や、前号で紹介した第二代横浜駅にも用いられている。建物が全壊しなかったのは、その効果とみてよいだろう。 震災後しばらく、記念会館は復旧の目途が立たないまま放置されていた。当時の新聞は荒れるに任せた状態を嘆いて、「何と云ふブザマ」と、手を打たない市の対応を批判している(『横浜貿易新報』大正13年5月2日)。記事によると、内部は馬小屋に使用されていたようである。 ようやく復旧のための予算がついたところで、今度は、区画整理にともなう取り壊しの問題が起きた。拡幅される南仲通りを一直線にするため、道路内に含まれてしまう記念会館を一部取り壊すという議論が起こったのである(同上、大正14年9月26日)。しかし、市当局では「記念すべき同会館を僅かなる道路の屈曲を避けんが為め切り取るは遺憾」との反対意見がまさり、最終的に南仲通1丁目だけを屈曲させることとなった。 こうして記念会館は取り壊しを免れ、残された壁体はそのままに一部鉄筋コンクリートで補強をおこない、内部意匠を一新して復旧された。焼け残った時計塔は、再び都市のランドマークとなり、焼け落ちたドームも平成元年になってようやく再建された。 しかし、このように解体を免れた煉瓦造建築は、残念ながら少ない。当館(元横浜中央電話局)の前身の建物は、竣工を目前にして震災の被害に遭ったが、所有者の逓信省(ていしんしょう)によって復旧計画が立てられながらも、本町通りの拡幅によって解体を余儀なくされた。前号で紹介した第二代横浜駅も、躯体は残存していたが、駅舎の移転計画とともにその姿を消した。 建物を使い続けるのか、あるいは解体してしまうのか。復興の過程では、困難な判断を迫るさまざまな場面があったと想像される。しかし、記念会館の場合、それでも修復して蘇らせたいという関係者の思いが勝った。この決断があったからこそ現在の記念会館があるという事実は、阪神・淡路大震災でも同様の経験をした今、忘れるべきではない。 最後に、これらの写真は、記念会館の復旧を担当した当時の建築課技師木村龍雄の手元にあったものである。この貴重な資料をご寄贈くださった次女の城千代子氏、そして仲介の労をとってくださった鈴木正巳氏にこの場を借りて御礼申し上げます。 |

|||||||||||||||||||||||||

| (青木祐介) |

||||||||||||||||||||||||||

| [寄贈資料の紹介] | ||||||||||||||||||||||||||

| 平成15年9月から平成16年1月までに新しく寄贈していただいた資料です。 | ||||||||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||||||

| 編集後記 | ||||||||||||||||||||||||||

| 今年の3月15日で横浜都市発展記念館もオープンから1周年を迎えます。地下鉄みなとみらい線の日本大通り駅(県庁・大さん橋)が当館の地下に開業し、出入り口が直結、雨でもぬれずにお越しいただけるようになりました。大さん橋、赤レンガパークに行くついでに立ち寄られてみてはいかがでしょうか。お待ちしております。 | ||||||||||||||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||||||||||||