|

|

第1号 2003年10月

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

創刊のことば 横浜は1859(安政6)年の開港により、国際貿易都市としての歩みを始め、数十年の間に日本有数の大都市に発展しました。 横浜都市発展記念館は、横浜がその原型を築き上げた大正・昭和戦前期にスポットをあてながら、ひいては幕末の開港から現在に至る都市形成の歩みを知っていただくために、今年の3月15日にオープンした新しい展示施設です。横浜市には、先土器(旧石器)時代から江戸時代にかけての横浜の歴史を扱う横浜市歴史博物館(都筑区)や、開港期を中心に江戸時代から明治・大正期の歴史を扱う横浜開港資料館(中区)がすでに設立されています。当館はこれらの歴史施設と連携しつつ、横浜の歴史像をより豊かなものにする事業の一端を担っていきます。 「ハマ発」とは、横浜都市発展記念館の略称であるとともに、横浜から全国に向けて発信するという意味でもあります。横浜をフィールドとしながら、近代日本の都市形成とまちづくりに関する情報を発信していきたいと考えています。 本誌が多くの方々の手元に届き、当館の事業に関心を抱いてくださるとともに、横浜への愛着を深めるのに役だってくれることを願っています。 |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

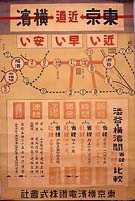

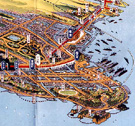

横浜の都市鉄道〜震災復興から地下鉄開通まで〜 今年は関東大震災からちょうど80年目にあたる。横浜都市発展記念館ではそれにあわせて、企画展示「横浜リバイバル−震災復興期のまちづくり−」(3月15日〜6月29日)を開催した。これまで横浜の震災復興は、関内地区や横浜港など中心部を舞台に語られることが多かったが、この展示では、当時の横浜市域外であった郊外部にもスポットをあてた。その多くは農村地域であったが、震災による打撃を克服するためさまざまな振興策が試みられ、工場の立地や住宅地の開発が進んでいった。 だが、とりわけ注目しなければならないのは交通機関、特に鉄道(郊外電車)の発達であった。郊外電車は、市域を越えた通勤・通学や買い物など、日々の移動を容易にし、農村を都市の郊外に変容させていった。 ここでは震災復興期の郊外電車から、戦後の地下鉄開通に至るまで、横浜の都市鉄道のあゆみを概観してみたいと思う。 震災復興と郊外電車の発達 都市から郊外への鉄道網の発達は、1920年代から30年代にかけて全国の大都市でみられた。だが、特に横浜や東京の場合、それがちょうど震災復興期と重なり、より急激なものとなった。 震災以前の横浜にあった鉄道は、省線(国鉄)の東海道本線と横浜線、京浜電鉄(現京急)だけである。東海道本線には桜木町から東京方面に向けて省線電車が走っていたが(後の京浜東北線)、京浜電鉄は神奈川が出発駅だった。横浜の都市内の交通は主に路面電車(市電)が担っていた。 震災後、郊外電車の発達の先がけとなったのが、東京横浜電鉄(現東急)だった。1926(大正15)年に神奈川(現在廃止)から丸子多摩川(現多摩川)まで開通し、翌年に渋谷まで開通した。厚木から二俣川まで開通していた神中鉄道(現相鉄)も、1929(昭和4)年には西横浜まで乗り入れた。神中鉄道はこの時点では未電化だったが、実質的に郊外電車と同じ機能を担った。さらに1930(昭和5)年には湘南電鉄(現京急)が開業。黄金町を起点にして横須賀、浦賀、逗子方面へ電車を走らせた。 しかし、郊外から関内や伊勢佐木などの中心部へ行くには、乗客は神奈川や西横浜、黄金町でいずれも市電に乗り換える必要があった。郊外電車にとって大きな課題は、都市の内部に入りこみ、少しでも便利な場所にターミナルを設置することだった。 都市に乗り入れる郊外電車 最初にそれを果たすのは東京横浜電鉄である。同社は神奈川から、高島町にあった横浜駅裏までの線路敷設の免許を取得していた。震災後に行われた横浜駅の移転により、その計画は大きく狂わされたが、結局、東京横浜電鉄は1928(昭和3)年、横浜駅が移転するとともに、神奈川からこの新しい横浜駅を経由して旧横浜駅付近に至る路線を開業、終点を「本横浜(ほんよこはま)」とした(後の高島町駅)。その4年後、さらに線路を延伸して、桜木町に到達。中心部へのアクセスが可能になった。 続いて、京浜電鉄は1930(昭和5)年、湘南電鉄は1931(昭和6)年、神中鉄道は1933(昭和8)年にそれぞれ横浜駅への乗り入れを実現する。「湘南電鉄沿線名所図絵」には、黄金町から横浜市街を高架で縦断して桜木町駅に接続するルートと、関内方面を経由せずに横浜駅に直結するルートの二つが予定線として描かれている。詳細な経緯は省略するが、後者の案のみが実現したことになる。 ただし、昭和初期の横浜駅は倉庫や資材置き場、運河に囲まれた殺風景な場所にあり、必ずしも都市の中心部と呼べるところではなかった。乗降客数も桜木町駅の方が多かった。それでも、市内のほぼ全ての鉄道が結集した横浜駅は、戦後、横浜の中心に変わっていく。 「地下鉄」の登場 都市内に乗り入れた郊外電車は高架もしくは地下を高速で走り、路面電車の大きなライバルとなった。横浜では専ら高架式だったが、京都や神戸などでは昭和初期から、地下に郊外電車が乗り入れた。これらは区間は短いが、「地下鉄」の元祖であると言える。 だが、いわゆる「地下鉄」、つまり本格的な都市内の高速鉄道は、やはり東京が最初である。1927(昭和2)年、上野−浅草間に東洋で唯一の地下鉄が開業した。東京地下鉄道という民間会社によって建設され、やがて日本橋、銀座、新橋方面へと延伸していく。これとは別に渋谷から新橋までを開通させた東京高速鉄道とともに、今日の東京地下鉄銀座線となる。 すでに路面電車の輸送力が飽和状態になっており、それに代わる新たな交通機関として登場したのが、「地下鉄」なのである。 |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

横浜に地下鉄が走る では、横浜はどうだったのだろうか。横浜に地下鉄を走らせる構想は終戦直後にあったようである。「横浜市建設計画図」には、今日とはルートが異なるが、関内・関外地区を地下で縦断し、郊外は高架で走って市域を循環する高速鉄道の計画路線が示されている。 しかし、計画が具体化するのは、高度成長期に入った1960年代である。自動車の普及とともに道路渋滞が慢性化し、市電の運行は困難になっていた。その代替として市営地下鉄の建設は始まった。 そして、1972(昭和47)年、横浜で最初の地下鉄が上大岡−伊勢佐木長者町間に開業する。同時に市電は全て廃止された。その4年後には横浜−上永谷間が全通、続いて線路を新横浜、あざみ野方面、および戸塚方面へと伸ばしていき、1999(平成11)年、戸塚−湘南台間が開業して市営地下鉄は現在の姿となった。 さらに、2004(平成16)年2月1日、横浜に新しい地下鉄が誕生する。横浜高速鉄道「みなとみらい線」(横浜−元町・中華街)である。みなとみらい線は東急東横線と相互直通し、私鉄の関内地区乗り入れがようやく実現することになる。 同線の「日本大通り」駅と直結する横浜都市発展記念館では、開通を記念して、企画展示「横浜地下鉄物語」を開催する予定である。元町・中華街駅のデザインに使用されている明治期の絵葉書などを展示するとともに、横浜の地下鉄の歴史をたどってみたいと思う。みなとみらい線や市営地下鉄、郊外電車はもちろん、横浜市電も大きく取り上げ、横浜の都市鉄道全体にスポットをあてるつもりである。 |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| (岡田 直) |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

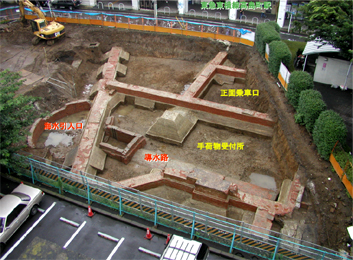

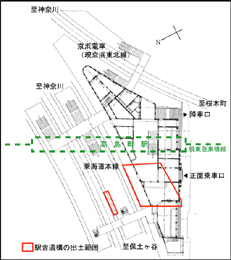

地中に眠る震災の記憶〜第二代横浜駅遺構の出土現場から〜 今年の5月下旬、東急東横線高島町駅前の駐車場跡地からレンガ構造物が出土した。 高島町駅付近といえば、現在の東急線が開通する以前の大正時代に、横浜駅があった場所である。この横浜駅、あまり知られていないが、現在の桜木町駅にあたる初代横浜駅に次いで建てられた二代目で、1915(大正4)年の竣工から間もない1923(大正12)年に関東大震災で被災し、わずかの間しか利用されなかった。絵葉書などに見るように、その駅舎は、中央に塔を立てた堂々たる煉瓦造の建物であった。 当時の駅舎平面図を現地で比較対照したところ、間違いなく、横浜駅のレンガ基礎であることが確認され、急きょ敷地内の残りの遺構を確認するために緊急の調査がおこなわれることとなった。当館では、(財)横浜市ふるさと歴史財団埋蔵文化財センターおよび横浜国立大学工学部建築学教室吉田鋼市研究室とともに、この遺構調査に携わった。調査の結果については、あらためて報告の機会を設ける予定であるが、遺構の概要について急ぎ報告しておきたい。 二度の移転をした横浜駅 1872(明治5)年に開業した初代横浜駅は、現在の桜木町駅前付近に位置していたが、東海道本線の直通列車は、横浜駅を経由するには一度スイッチバックして方向転換をしなければならなかった。この不便を解消するために、横浜駅を経由せず、神奈川から平沼を通って保土ヶ谷に抜ける短絡ルートが設けられたが、新たに設けられた平沼駅は横浜市街から遠く、横浜市民にとっては逆に不便な状況となった。 こうした経緯ののち、スイッチバックの不便もなく市街から遠く離れることもなく、すべての東海道本線の列車が横浜駅を経由できる形で、高島町への横浜駅移転が決定し、新駅舎が建設される。開業は、1915(大正4)年8月15日。それに伴って、初代横浜駅は「桜木町」駅と改称した。 しかし、開業から十年も経たない1923(大正12)年、関東大震災によって駅舎は大きな被害を受ける。震災後、しばらくは仮駅舎での営業が続けられたが、震災復興を機に、高島町付近で大きく屈曲していた東海道本線のルートを直線化し、列車のスピードアップを 図ることとなり、横浜駅は再度移転が決定。神奈川よりの現在地に移されることになった。三代目となる新駅舎は1928(昭和3)年に竣工し、横浜の新たな顔となった。 |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

出土した二代目横浜駅のすがた 二代目の駅舎は煉瓦造2階建てで、東海道本線と京浜電車線(現京浜東北線)が分岐する三角形の敷地に建ち、駅舎のかたちも敷地に合わせて不等辺三角形をしていた。 鉄道院発行の『業務資料研究』第三巻第六号(1915年10月)によると、建物の規模は正面の長さが210尺、背面(東海道本線沿いの面)が300尺、側面(京浜電車沿いの面)が160尺で、高さは正面中央の八角塔頂部まで80尺あった。1階には案内所、手荷物受付所、駅長室、電信室などがあり、2階には改札のほか、待合室、食堂、貴賓室、売店などが設けられた。建築様式は「ルネッサンス式にセセッション式を加味したる」とあるように、赤レンガを主体に花崗岩の白い帯で外観にアクセントを付けるものであった。設計は鉄道院がおこない、施工は清水組(現清水建設)が担当した。 出土した駅舎基礎は、正面中央の乗車口とそれに隣接する手荷物受付所を中心とした部分である。構造は、コンクリート基礎の上にレンガが載った布基礎で、レンガ部分はイ ギリス積みであった。その厚さは、外壁部分が4枚厚、間仕切壁部分は3枚厚および3枚半厚であった。レンガ基礎には各所で亀裂が入っており、関東大震災のすさまじさを物語っていた。 前出の『業務資料研究』によると、駅舎には「金町及日本煉瓦製造所」でつくられたレンガ約150万個が使用された。記述を裏づけるように、基礎上面のレンガの表面には、東京・葛飾の金町煉瓦製造所のものであることを示す、円を二つ重ね合わせた刻印が随所にみられた。また、日本煉瓦製を示す刻印をもつレンガも出土し、出土物のなかからは、刻印をもったレンガを中心に、タイル・磁器などの遺物を採集した。 注目すべきは、軟弱な地盤に対処するために用いられたコンクリート基礎杭である。現場では数カ所の基礎の下から、約1.5mの等間隔で打ち込まれたコンクリート杭の存在が確認された。現場打ちのコンクリート杭の使用は、旧近衛師団司令部庁舎(現東京国立近代美術館工芸館)など明治末の事例が知られているが、当時は基礎杭といえば松杭が主流であり、同時代の東京駅も基礎は松杭であった。横浜駅での使用は、大正初期という時期から考えて、きわめて初期の事例に属するといえる。 また、駅舎の遺構から少し離れた位置には、大谷石を載せたコンクリート基礎も出土した。位置から判断すると、東海道本線下りホームの基礎と思われる。当館では、線路部分に相当する場所で地層の剥離採取をおこなった。分析手法が定着すれば、今後、近代の遺構を調査するうえでさまざまな情報を引き出すことができると思われる。 新たな遺構あらわる 一方、調査を進めていくと、横浜駅とは異なる新たな遺構も出土した。駅舎のコンクリート基礎の下から、10mほどの長さのトンネル状のレンガ構造物が顔を出したのである。トンネルの先にはアーチ状の開口部を備えた長方形の区画が連なり、さらに大きな楕円形の区画へとつながっていた。 建物の基礎の下にさらに構造物をつくるなどは通常考えられず、また、駅舎の基礎がこれらの構造物の一部を壊して据えられていることから、横浜駅建設以前の遺構であると推定された。そこで、横浜駅移転前の現地の状況を調べてみたところ、当時この場所は、横浜電気株式会社の裏高島町発電所の敷地であった。 1912年、第二代横浜駅の建設にともなって敷地の一部を鉄道院に譲渡することとなり、発電所機能は神奈川へと移転するが、そのときに遺棄された施設が出土したのである。 『横浜電気株式会社沿革史』(1922年)に掲載されている発電所内の建物配置図(1908年当時)には、現在の発掘区域に相当する敷地南端に楕円形が描かれており、煉瓦造の「第二海水引入口」と記されている。火力発電の行程で、タービンを回すために使用した蒸気を再利用する際に、海水を利用して冷却したのであろう。出土した楕円形の構造物は、位置的にもこの海水引入口とみて間違いなく、当時は敷地のすぐ側を石崎川が流れていたので、トンネル状の煉瓦造導水路により川から海水を引き込み、楕円形の水槽に蓄えていたものと思われる。 水槽の底面はレンガの上端から4.5m以上の深さに達しており、駅舎を建設する際には、これだけの深さに埋設された構造物すべてを撤去するわけにいかず、建物基礎が重なる範囲だけを壊したとみられる。 遺構が語る都市横浜の歴史 短命に終わったとはいえ、第二代横浜駅は、横浜の表玄関であった重要な都市施設である。堅固に築かれた基礎の遺構からは、駅舎の往時の規模が実感できるし、当時の建設技術の詳細も知ることができる。それ以上に、遺構の存在そのものが、関東大震災で壊滅した都市横浜の歴史の証人である。加えて、二つの時期の遺構が出土したことで、高島町という場所が経てきた歴史も読みとることができる。 関東大震災で壊滅的な被害を受けた横浜では、震災以前の都市の姿をしのぼうとしても、数えるほどの建造物にしかその面影をみることができない。しかし、煉瓦造や石造などの建造物の場合、今回のように、基礎部分は破壊されずに残っている可能性が大きい。震災と空襲で多くの資料が失われた横浜にとって、これら近代の遺構が教えてくれるものは計りしれない。今回の発見が、今なお地中に眠っているであろう多くの遺構に対して関心を高める契機となれば幸いである。 現地調査では、埋蔵文化財センターの鹿島保宏・橋本昌幸の両氏、横浜国立大学の吉田鋼市教授から、多くのご教示をいただいた。また、都市基盤整備公団および横浜市教育委員会事務局文化財課には、調査に多大な便宜を図っていただいた。ここに記して感謝いたします。 |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| (青木祐介) |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

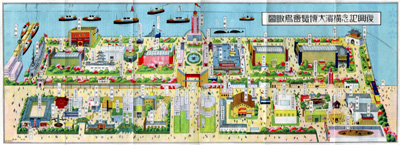

常設展示より 復興記念横浜大博覧会 当館常設展示は「都市形成」「市民のくらし」「ヨコハマ文化」の三つのゾーンで構成されています。 震災復興から「大横浜」建設へ 幕末の開港以来、横浜は商業貿易都市として急成長を遂げた。しかし、明治時代も終わりに近づくと、神戸港の台頭や東京開港問題などによって、その地位は安泰でなくなった。活路と考えられたのは、全国的なすう勢でもあった工業化であった。新たな町づくりが緒につこうとしていた矢先の1923(大正12年)9月1日、南関東地方を大地震が襲った。公共施設をはじめ、商店・工場・上下水道などが破壊され、さらに市内各所で出火した火災が都心部を襲い、市街は焼け野原と化した。 復興事業は横浜市復興会を中心に進められた。それは単なる復旧ではなく、震災前からの都市計画をも盛り込んだ土地区画整理・道路網整備・公園整備などから成っていたが、十分な予算を確保できず、かなり規模を縮小しなければならなかった。事業は精力的に遂行され、復興会は三年後の1926年(昭和元)年に解散、1929年4月24日には、新設された野毛山公園で、復興祝賀式と園遊会が盛大に挙行された。 これ以降、市政の焦点は、震災前からの課題であった工業化を核とするあらたな都市建設に移っていく。それは、 ▼震災復興については、常設展示「都市形成」ゾーンのグラフィック・パネルで解説しています。 山下公園で開かれた復興記念横浜大博覧会 海岸通り地先海面は、震災の際の瓦礫(がれき)の投棄場所に指定されたが、その瓦礫の上に、日本初の臨海公園として山下公園が整備された。1935(昭和10)年3月26日から5月24日にかけて、この山下公園を主会場として、「復興記念横浜大博覧会」が開催された。 1935年といえばすでに震災復興よりも「大横浜建設」に焦点が移っていた。事実この博覧会は当初の計画では「産業博覧会」と呼ばれており、工業化を核とする新生横浜をアピールすることが目的だった。博覧会には全国各地や外国からも出品があり、また趣向をこらしたテーマ館が多数設営された。入場者は延約323万人、当時の横浜市の人口約70万人の4.6倍を数えた。新生横浜にかける市民の熱い思いが伝わったのであろう。 しかし、この「大博覧会」は、すでに始まっていた十五年戦争の渦中に咲いた徒花(あだばな)だったのかもしれない。市民の思いは戦時体制にかき消され、戦後まで凍結されることになったのである。 ▼復興博覧会に関する資料は、常設展示「都市形成」ゾーンに展示されています。 |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| (斎藤多喜夫) |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

“モダンオフィス”誕生の記録 〜「遠藤於菟(おと)旧蔵建築資料」より〜 左の写真は、常設展示のなかで紹介している一枚である。画面左手前を通っているのが日本大通りで、正面に写っている白さがひときわ目立つ建物が、現在もこの場所に建つ三井物産横浜支店である。写真はこの建物の竣工記念として撮影されたもので、竣工が1911(明治44)年であるから、撮影も同時期であろう。現在では、日本大通りから見て左右対称になるように増築され、正面も日本大通り側に移っているが、竣工当時は、ほぼ正方形の平面で、海側の北面が建物の正面であった。設計者は、鉄筋コンクリート建築の先駆者として名高い建築家、遠藤於菟である。 1866年、木曽福島に生まれた遠藤於菟は、上京後、1891(明治24)年に帝国大学工科大学造家学科(現東京大学工学部建築学科)に入学。日本人建築家第一世代の辰野金吾らから教えを受ける。卒業後は、横浜正金銀行本店(現神奈川県立歴史博物館)の工事監督などを勤めたのち、1905(明治38)年に独立。アール・ヌーヴォー様式を採用した横浜銀行集会所(1905年竣工)を皮切りに、耐震耐火構造である鉄筋コンクリート建築の導入に取り組む。 その遠藤の代表作が、ここに掲げた三井物産横浜支店である。日本最初の全鉄筋コンクリート造のオフィスビルとして、建築技術史上、ひとつの画期となった建築である。右手に見えている3階建ての建物は、前年に竣工した三井物産横浜支店の倉庫で、この時点ではまだ躯体は煉瓦造で、鉄筋コンクリートは柱や屋根などに部分的に用いられていた(この倉庫も日東倉庫として現存)。翌年の支店本館で、はじめて躯体すべてを鉄筋コンクリートでつくった事務所建築が誕生したのである。遠藤自身の回顧によると、全鉄筋コンクリート造を決断したのは、時の重役益田孝であったという。 鉄筋コンクリートという構造面だけでなく、意匠面では白い化粧タイルを外壁全面に貼りめぐらせ、また平面計画の点では、正方形平面を活かした四周への部屋の配置など、この建物の新しさについては多くの指摘がなされてきた。 ここで付け加えるべきは、陸屋根、すなわち平らな屋根が街並みに与えたインパクトであろう。当時は、瓦屋根であれスレート屋根であれ、建物にはさまざまな傾斜をもった屋根が載り、これらの傾斜屋根が連なるさまが日本の都市景観の大きな特徴であった。その中にあって、このフラットな屋根はあまりに際だっている。写真は、構造・意匠・機能に加えて、景観の面からも画期的であった“モダンオフィス”誕生の貴重な記録である。 このたび、この写真を含む遠藤於菟旧蔵の建築関係資料に対して、所蔵者であるご遺族から正式に横浜市への寄贈申し出があり、当館で収蔵する運びとなった。資料は、この写真が収められている「遠藤於菟建築写真帖」、建築関係図書、三井物産横浜支店を含む設計図面などからなり、近代建築史上、重要な役割を果たした建築家のオリジナル資料としてきわめて貴重である。 当館では、横浜の近代建築に関する歴史資料(図面・写真・設計図書など)を、今後も積極的に収集保存していきたいと考えている。古い資料をお持ちの方は、ぜひ当館まで情報をお寄せください。最後に、貴重な資料をご寄贈くださった遠藤家、そして申し出を仲介していただいた堀勇良氏、東京大学生産技術研究所の藤森照信教授に、この場を借りて御礼申し上げます。 |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| (青木祐介) |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| [寄贈資料の紹介] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 平成15年3月から8月までに新しく寄贈していただいた資料です。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 編集後記 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 今年は関東大震災からちょうど80年目にあたります。本誌創刊号は「震災復興」をテーマとしており、防災の日の9月1日の発刊をめざしてきましたが、作業が大幅に遅れてしまいました。ただ、地震そのものよりも、いかにして復興したのかということにスポットをあてている関係上、震災復興が本格的にスタートした10月の発刊でも悪くはないのでしょう。言いわけはともかく、『ハマ発Newsletter』をこれからよろしくお願いします。そして、横浜都市発展記念館に是非とも足をお運びください。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||