|

|

第14号 2010年8月

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

ごあいさつ 都市発展記念館が開館したのは、2003(平成15)年3月のことですが、館のオープンを伝える短いニュースが、当時、市内の映画館にて、本編が始まる前のCMのなかで放映されました。そのニュースがどうしても見たくて、横浜駅前の映画館に足を運んだことを覚えています。はたしてご覧になった方はいらっしゃるでしょうか。 その番組の名前は「神奈川ニュース」。横浜市政を紹介する数分程度の短い劇場用ニュース映画ですが、その番組のひとつとして、私たちの博物館のオープンが紹介されたのです。 番組を制作していた神奈川ニュース映画協会が設立されたのは、1950(昭和25)年のこと。以後、2007(平成19)年に解散するまでの半世紀あまり、同会は神奈川県内の多くの公共団体の映像制作を手がけてきました。 当館では、これらの映像作品のうち横浜市の委託制作分を活用していくことになり、700本におよぶ「神奈川ニュース」を中心に、昨年からDVDシリーズ『映像でたどる昭和の横浜』の制作を開始しました。 DVDに収められた昭和20年代後半から50年代にかけての映像は、いずれも戦後の都市横浜のあゆみを記録した貴重なものばかり。ちょっと昔の、ちょっと懐かしい風景。あなたにとってのヨコハマ原風景は見つかるでしょうか。 |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||

神奈川ニュース映画協会と 戦後の横浜市の記録映像 神奈川ニュース映画協会は、戦後の混乱がようやく落ち着きを取り戻した昭和25(1950)年に設立された社団法人である。その目的は、神奈川県をはじめ横浜市など、県内公共団体の施策と事業をPRするニュース映画、記録映画を製作することだった。作品は県内各都市の映画館で上映された他、公民館や学校への貸出も実施された。そして、昭和38(1963)年からはテレビ放映用の番組の製作も開始した。 だが、神奈川ニュース映画協会は平成19(2007)年にその役割を終えて解散した。半世紀の間に製作された映像は6000本を越え、神奈川県の昭和戦後史を伝える貴重な資料となった。それらは作品の製作委託者によって分類され、うち横浜市委託分を同年より横浜都市発展記念館が保管・活用している。 横浜市の委託で神奈川ニュース映画協会が製作した映像は次の三種類がある。 (1)「神奈川ニュース」 映画館で公開された約一、二分程度のニュース映画で、うち横浜市の委託によるものは昭和27年度から平成15年度まで約700本ある(昭和54年度以降カラー映像)。これらは「市政ダイジェスト」というかたちで半年毎に編集して残されている。うち当館では平成9年度以前のものをほぼ全て保管している。 (2)「ヨコハマポートサイド」 昭和38年度から平成7年度までテレビ番組用に製作された映像で、約1000本を越える。ただし、昭和44年以前のものはほとんど残っていない。三、四分程度の番組で、昭和53年度以降はカラー映像、平成2年度以降ビデオ作品となる。 (3)短編記録映画 シリーズではなく、各作品が委託に応じて単発で製作されている。一つの作品が短いもので約10分、長いものは約一時間程度である。当館で約60本を保管している。 さて、横浜都市発展記念館は展示施設であるため、来館者がこれらの映像を自由に視聴できる設備を有していない。そこで当館ではフィルムやビデオテープに収められたこれらの映像をまずデジタル化し、作品を独自のテーマ別に編集してDVD「映像でたどる昭和の横浜」シリーズとして刊行している。現在、以下の三巻が刊行済みである。ここではその内容を詳しく紹介してみよう。 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|

第1巻は港湾や船舶、埋立てなどに関する映像を選別・集成した。 これらを題材とした作品は昭和20年代後半から30年代に非常に多く製作されていた。米軍の接収解除から間もない横浜港を発展させるため、高島ふ頭や山下ふ頭などが造成され、大黒町地先や根岸湾沿岸に工場用地が埋め立てられた。 12と19の作品は短編記録映画で、長さはそれぞれ9分、21分である。特に19は昭和30年代に製作された貴重なカラー映像である。 |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

【収録映像】 計47作品 1 港まつり(昭和27)/2 出田町の岸壁工事すすむ(昭和28)/3 建設すすむ高島第三桟橋(昭和29)/4 新たに二大埠頭竣工(昭和29)/5 センターピアに日本船つく(昭和29)/6 出田町埠頭に貨物線乗り入れ(昭和30)/7 横浜港の拡充すすむ(昭和30)/8 臨海工場地帯の埋立工事―大黒町の起工式―(昭和30)/9 高島第三桟橋の上屋完成(昭和30)/10 山下埠頭第一期工事竣工(昭和30)/11 極洋捕鯨船団初入港(昭和30)/12 私たちの横浜港(昭和31*)/13 みなと祭り 新港ふ頭の返かんを祝って(昭和31)/14 活況つづくハマの造船界(昭和31)/15 活発化する埋立工事―埋立事業局発足―(昭和32)/16 春の観光船(昭和32)/17 みなと祭り(昭和32)/18 開港百年祭の準備はじまる(昭和32)/19 開港百年記念ヨコハマ(昭和33*)/20 新春の横浜港(昭和33、音声欠)/21 横浜開港百年祭(昭和33、音声欠)/22 ドルを稼ぐマンモスタンカー(昭和33、音声欠)/23 賑わう秋の横浜港(昭和33)/24 着々すすむハマの建設(昭和34)/25 根岸湾埋立工事すすむ(昭和34)/26 山下公園にレストハウス誕生(昭和35)/27 横浜港に親善艦隊入港(昭和35)/28 ご苦労さま氷川丸(昭和35)/29 山下公園に「水の守護神」像(昭和35)/30 ハマに新名所(昭和36)/31 伸びゆくヨコハマ(昭和36)/32 観光シーズンをむかえて(昭和37)/33 伸びゆくヨコハマ(昭和37)/34 根岸湾埋立第一期工事完成(昭和38)/35 デラックスな大桟橋完成(昭和39)/36 発展する横浜(昭和39)/37 本牧市民公園誕生(昭和44)/38 横浜の埋立て(昭和45**)/39 金沢の埋立(昭和45)/40 金沢埋立てに海の公園(昭和46**)/41 春の横浜港(昭和47**)/42 ヨコハマポートサイド・港シリーズ |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|

第2巻は市電や地下鉄、バス、道路、駅などに関する映像を選別・集成した。 昭和20年代から30年代には横浜市電が題材の中心である。それが40年代から50年代になると、地下鉄に入れ替わっていく。また、市電や地下鉄に次いで、国電根岸線の建設や横浜駅東口の開発、市バスなどを取り上げた映像も多く残されている。 25の作品は19分間のカラー短編記録映画である。 |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

【収録映像】 計53作品 1 ワンマンカー(昭和27)/2 なくせ交通事故(昭和27)/3 力をあわせて道路の改修(昭和27)/4 電車の火災予防訓練(昭和28)/5 市電の延長工事始まる(昭和29)/6 完成近づく市電延長工事(昭和29)/7 市電延長開通式(昭和29)/8 東海道に有料道路(昭和30)/9 市電根岸線の開通(昭和30)/10 潮見橋竣工(昭和30)/11 市電井土ヶ谷線開通(昭和31)/12 道路愛護は私たちの手で(昭和32)/13 根岸線着工準備進む(昭和34)/14 横浜市に初のトロリーバス(昭和34)/15 冷雨をついて第1回軽自動車ラリー(昭和34)/16 躍進するヨコハマ(昭和35)/17 伸びゆくヨコハマ(昭和36)/18 伸びゆくヨコハマ(昭和37)/19 鶴見大橋開通(昭和38)/20 待望の根岸線開通(昭和39)/21 発展する横浜(昭和39)/22 横浜―東京のハイウエイ(昭和40)/23 市電の話題ふたつ(昭和41)/24 住みよい町へ(昭和41)/25 新しい市民の足・地下鉄―計画編―(昭和44*)/26 地下鉄と横羽線と陸橋と(昭和45**)/27 大通り公園計画きまる(昭和46)/28 本牧市民公園に機関車と電車(昭和46)/29 建設すすむ地下鉄(昭和46)/30 地下鉄と高速道路(昭和46)/31 変りゆく横浜(昭和46**)/32 開通する地下鉄(昭和47)/33 私たちのヨコハマ(昭和47)/34 市電の余生あれこれ(昭和48)/35 ある日の市バス(昭和50)/36 開通への準備すすむ横浜〜上永谷(昭和51)/37 横浜―上永谷24分市営地下鉄(昭和51)/38 住みよい町へ(昭和51)/39 安全運行のために(昭和52)/40 新しい地下街完成(昭和52)/41 道路整備すすむ(昭和53)/42 市内遊覧バス(昭和53**)/43 空の旅便利に(昭和54)/44 東口開発すすむ(昭和54)/45 間もなくバスがきます(昭和55)/46 出発進行―東戸塚駅―(昭和55)/47 東口地下街オープン―横浜駅―(昭和55)/48 便利になった横浜駅(昭和56)/49 10周年を迎えた市営地下鉄(昭和57)/50 のびる地下鉄(昭和59)/51 早くて便利[市営地下鉄伸びる](昭和60)/52 Hello 横浜駅・東口(昭和60**)/53 金沢シーサイドライン開通(平成1) |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|

第3巻は子どもと社会との関わり、学校や教育などを話題にした映像を選別・集成した。 昭和30年代前半までは子どもの結核、同後半から昭和40年代には子どもの交通安全に関する作品が多く製作されており、大きな社会問題だったことがわかる。 また、いつの時代でも子どもが主役である動物園や遊園地を題材にした映像も非常に多く、それらもここに加えた。 |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

【収録映像】 計60作品 1 子供の天国(昭和27)/2 慰問によろこぶ年寄り達(昭和27)/3 国連軍慰問の子供たち(昭和27)/4 科学的な健康教育(昭和27)/5 可愛いゝライオン誕生(昭和28)/6 健民少年団京都へ(昭和28)/7 健民少年のキャンプ訓練(昭和28)/8 お猿の豆まき―動物園の節分―(昭和29)/9 ラクダの赤ちゃん(昭和29)/10 子供達に楽しい贈りもの―児童福祉週間―(昭和29)/11 こんなにうまくなりました(昭和29)/12 誕生した近代的な中学校(昭和30)/13 結核から子供を守ろう(昭和30)/14 市長公舎で一日里親(昭和30)/15 新春の野毛山公園(昭和31)/16 社会へ巣立つ子ら(昭和31)/17 日独青少年の集い(昭和31)/18 新しい私達の学校(昭和31)/19 開所した「青少年の家」(昭和33)/20 こども三題(昭和33)/21 赤ちゃんコンクール(昭和34)/22 母と子の集い(昭和34)/23 向陽学園開かる(昭和34)/24 中学生体育大会開かる(昭和34)/25 ことしも明るく―新年子供大会―(昭和35)/26 子供たちを守ろう(昭和35)/27 子等すこやかに(昭和35)/28 たのしい夏休み(昭和35)/29 青少年の家(昭和35)/30 子供の日(昭和38)/31 健康優良児きまる(昭和38)/32 小・中学生に夏のプレゼント 学校プール完成(昭和39)/33 子供達を大切に(昭和39)/34 少年消防クラブの活躍(昭和40)/35 子供たちを安全に(昭和40)/36 子供たちのために(昭和42)/37 ちびっこプール誕生(昭和42)/38 急増におわれる学校建設(昭和45)/39 夏にまなびあそぶ(昭和46)/40 ママさんも勉強 移動母親相談教室(昭和47)/41 学童をまもる(昭和48)/42 新入学をひかえて(昭和50)/43 学校の開放(昭和51)/44 子どもの幸せ(昭和54)/45 万騎が原ちびっこ動物園(昭和54)/46 オリエンテーリング教室(昭和54)/47 手づくり公園(昭和54)/48 春の動物園(昭和55)/49 健民少年団30周年(昭和55)/50 ようこそウェイウェイ君(昭和56)/51 ちびっこニューフェイス(昭和56)/52 暑い暑い 野毛山動物園(昭和56)/53 青少年野外活動センター完成(昭和57)/54 春の野毛山動物園(昭和58)/55 万騎が原こども自然公園(昭和58)/56 赤ちゃんがいっぱい[野毛山動物園](昭和59)/57 横浜こども科学館(昭和60)/58 ジャンプ・アップ!よこはまIYY(昭和60)/59 みんなで楽しく!―国際ひなまつり―(昭和63)/60 スタンプラリーでヨコハマ再発見(昭和63) |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| ※写真は作品中のシーンより。 * は短編記録映画、** はヨコハマポートサイド。それ以外は全て神奈川ニュース。 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| (岡田 直) |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

―「掘り出しものコーナー」より― 都市シリーズ(その1) 神戸 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 当館4階の常設展示室の中央に「掘り出しものコーナー」があります。ここでは新しく収集した資料を紹介したり、3階の企画展と連動したミニ展示を行ってきました。 今年度からは「都市シリーズ」と題して、当館で所蔵する横浜以外の都市の歴史資料を連続して紹介しています。当館の所蔵資料は横浜以外に他地域のものも含まれています。それらをメインにして企画展を組み立てることは難しく、これまでなかなか紹介の機会がありませんでした。 4月から6月30日まで「都市シリーズ(その1)神戸」を開催しました。7月1日から9月30日までは「同(その2)大阪」を開催しています。 神戸は横浜とともに幕末の開国の後、開港場となり、国際・貿易・港湾都市として発展しました。近代を通じて今日に至るまで、貿易・経済の分野だけでなく、観光・ファッション・文化などさまざまな面で、神戸と横浜はライバル関係にあります。 また、大阪は東京に次ぐわが国第二の都市として日本の近代をけん引してきました。大正末期から昭和初期にかけては、市域拡張が先行した関係で、大阪市の人口が東京市を上回り日本最大の都市となりました。現在では横浜市の人口をも下回りますが、この時代、大阪は近代都市として最も輝きました。 このページでは、「都市シリーズ(その1)神戸」で展示した資料の一部を紹介します。 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

明治前期の神戸の地形図 (仮製2万分1地形図「神戸」(明治18 年)「兵庫」(明治19 年)他に文字加筆) 幕末の修好通商条約によって開港が決定したのは兵庫だったが、1868 年、実際に開港し外国人居留地が設けられたのは神戸だった。兵庫と神戸の関係は、神奈川と横浜の関係に似ている。 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

「神戸市案内絵図」(昭和5年頃、部分) 昭和初期の神戸のまちを俯瞰(ふかん)して描いたイラストマップ。「しんび堂刊」とある。当時はこのような印刷物がさまざまな絵師により各地で多数作成された。 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 1 神戸の市街地上空(文字加筆) 神戸の市街地は南北を海と山にはさまれ、東西に細長く発達した。 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 出典 1〜8:『日本地理大系7近畿篇』改造社(昭和4年) 9:『神戸市内高架線史』阪神急行電鉄(昭和11年) |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| (岡田 直) |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

久米正雄宛のダイレクト・メール モダン都市横浜と作家のモダン・ライフ |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

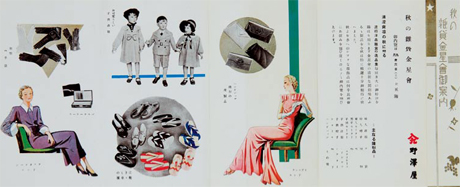

「螢草」「破船」などの小説で知られる大正〜昭和の流行作家・久米正雄(1891〜1952、写真1)。当館は昨年10月、久米に宛てられた書簡類160点を入手した。この資料群は昭和5(1930)年から15年の約10年間に、久米が鎌倉の自邸で受け取った横浜・鎌倉の百貨店・ホテル・飲食店・商店等からのダイレクト・メールや請求書が多くを占めており、昭和初期横浜のモダンな都市文化や久米の日常生活を垣間見ることができる。 横浜のモダン都市文化 写真2は横浜を代表する百貨店・野沢屋(伊勢佐木町)の昭和初期のダイレクト・メールである。イブニング・ドレス、アフタヌーン・ドレス、革のハンドバッグ・手袋、子供洋服などの洋装品が紹介されており、モダンな雰囲気のデザインとあいまって、戦前の百貨店が発信していた意外なまでに華やかな商品世界を見ることができる。写真3は野沢屋に対抗する存在だった横浜松屋(吉田橋)の案内状である。婦人・子供のオーバー、セーターの特価売り出しを告知しており、デザインは野沢屋よりも地味ながら、庶民にとってより親しみやすい洋装が提案されているようである。 |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

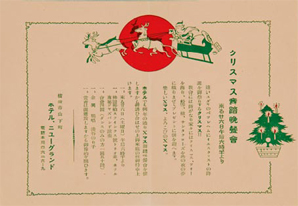

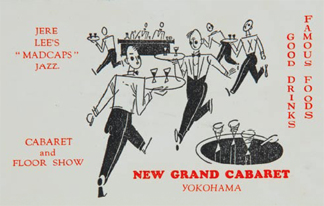

| ホテル・ニューグランド(山下町)からはクリスマス舞踏晩餐会の招待状(昭和6年)が届いている(写真4)。フランス郵船スフィンクス号のトリオとホテルの専属バンドが演奏するほか、余興として淡谷のり子の独唱も予定されている(「私此頃憂鬱よ」がヒットしたのはこの年)。写真5はホテル・ニューグランドにあった「ニューグランド・キャバレー」のカードである。裏面にはアメリカ最初の女性ジャズバンドが演奏することも記されている。ホテル・ニューグランドは、横浜におけるモダン文化の重要な発信地であった。 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

5 ニューグランドキャバレーのカード 昭和10(1935)年 当館蔵 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

「外出着(よそゆき)」のモダン・ライフ 久米正雄は、昭和初期にはすでに流行作家として名をなしており、以上のようなモダンな都市生活を十分に享受できる立場にあった。随筆からは帝劇で演奏会を聴き、鶴見花月園でダンスに熱中したことがうかがえるし(「私の社交ダンス」『久米正雄全集』第13巻、改造社、1931年)、野球・ゴルフ・スキーなどスポーツを嗜(たしな)んでいたことも知られている。今回入手した資料のなかにも、藤沢カントリークラブのゴルフプレイ代請求書、野球ユニフォームの請求書(写真6)、明治屋(横浜)から購入したパンの勘定書(ほぼ一ヶ月間毎日購入)、鎌倉二階堂に新築した自邸洋風応接間の設計図面(邸宅は郡山市に現存)など、久米のモダンな生活ぶりを裏付けるものが含まれている。 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| では久米自身はモダンな生活というものを、どのようにとらえていたのだろうか。久米はある随筆のなかで「モダーン・ライフ」の例として、カフェーやダンス・ホール通い、レビューの観劇、野球観戦、ゴルフのプレイ、自動車の所持とドライブ、装飾した客間等をあげている。しかし、「モダーンと云ふ言葉ほど、感じで分つてゐるやうで、実はよく分つて居ない言葉はない」「衣食住とも、打つ買ふ飲むの三拍子揃つて、真にモダーンな生活をしてゐる人」はいないと書き、さらに「モダーン・ライフ、それは現在では、結局、外出着(よそゆき)である」と結論づけている(「外出着のモダンライフ」(『久米正雄全集』第13巻))。十分にモダンな生活を送っていたかのように見える久米にとっても、それは「普段着」のようにしっくりとくる生活スタイルではなかったようだ。 実際のところ、今回入手した書簡類のなかには久米が横浜の料亭で芸妓をあげて飲食した際の請求書が含まれているし、百貨店からのダイレクト・メールにも着物や五月人形といった伝統的な商品の案内が多く見受けられる。写真7は横浜松屋の12 月の売り出し案内状だが、クリスマスをイメージさせるデザインを配しながらも、そこには着物や羽子板・屏風などの伝統的な商品が記されている。 大正から昭和初期にかけて一般の人々のあいだにも新しい生活スタイル(「モダーン・ライフ」)が入り込んできたが、伝統的な生活様式はまだ根強く残っていた。モダンな生活とは意識的(あるいは部分的)に採り入れられるようなことだったのだろう。「モダーン・ライフ」は「外出着」であるという久米の指摘は、当時の多くの人たちが「モダン」に対して感じていたことを、作家ならではの鋭敏な感性で言い当てているように思われる。そして、久米が保存していたダイクレト・メールからは、モダンと伝統が入り混じっていたこの時代の生活と文化をよくうかがうことができるのである。 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 久米正雄関係資料の詳細については吉粼雅規「久米正雄関係資料目録」(『横浜都市発展記念館紀要』第6号、2010年)をご参照ください。また、本資料の一部は今年9月18日から開催する特別展「モダン横濱案内」で初公開する予定です。 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| ( |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| [寄贈・寄託資料の紹介] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 平成22年2月以降に新しく寄贈・寄託していただいた資料です。(敬称略) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 編集後記 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 表紙の写真はこれまでずっと一点だったのですが、今号では複数取り入れてみました。メインの写真は映像の1シーンからですが、これは横浜市のマークで、背景は1950年代、神奈川区にあった当時の市庁舎です。なお、今号は「編集長」自らの原稿が大半をしめたためか、編集作業がスムーズだったのですが、次号ではまた手強い執筆陣が登場いたします。お楽しみに。(岡田) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||