|

|

第13号 2010年2月

|

|||||||||||||||||||||||||||||

|

ごあいさつ 都市発展記念館では、2005年秋に企画展「地中に眠る都市の記憶」を開催しました。 当時は、居留地時代の下水道マンホールをはじめ、近代の地下遺構の発見があいついでいたときでした。展覧会では、煉瓦やフランス瓦などの出土遺物を紹介しながら、かつての都市横浜の実像を知るためには、もっと私たちの足元に目を向ける必要があるのではないか、そんなメッセージを投げかけました。 現在開催中の企画展「西洋館とフランス瓦」は、その続編ともいえる展覧会です。前回の展示以降も、当館は横浜市ふるさと歴史財団埋蔵文化財センター、横浜市三殿台考古館とともに、煉瓦やフランス瓦などの調査を進めてきましたが、成果は着々と出てきています。 私たちが追い続けているキーパーソンは、山手に工場を構え、日本ではじめてフランス瓦の製造に成功したフランス人ジェラール。その瓦は美しい造形とともに「ジェラール瓦」として広く知られています。横浜に洋風の街並みが広がっていく背景には、ジェラール工場のように、それまでの日本にはなかった煉瓦やフランス瓦などを製造する産業の存在が不可欠でした。 横浜生まれの近代産業‐考古学と建築学によるコラボレーションの第二弾は、西洋館を彩る煉瓦やフランス瓦の謎に迫ります。 |

|||||||||||||||||||||||||||||

|

西洋館とフランス瓦 ―横浜生まれの近代産業 幕末の文久3(1863)年、一人のフランス人が横浜の地を踏んだ。 彼の名前はアルフレッド・ジェラール( 来日当初、ジェラールは小麦粉やソーセージなどの小売業を営んでいたが、明治初年に山手居留地の77番地(現在の元町1丁目77番地)を得ると、山手の湧き水を利用して、船舶への給水事業を興すとともに、洋風建築の建設材料となるフランス瓦や煉瓦の製造を開始した。 |

|||||||||||||||||||||||||||||

| 山手のジェラール工場 |

||||||||||||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||||||||||

| ジェラールが製造していたのは、ヨーロッパの瓦のなかでもフランス瓦と呼ばれるもので、日本の瓦と違い、千鳥に葺いていく種類の瓦である(図2)。瓦の裏面にある突起を桟に引っかけて葺いていくために、葺き土を使うことがなく、屋根が軽くなるという利点がある。急勾配の屋根をもつ西洋館には有効なのである。 ジェラール製のフランス瓦は、裏面にジェラールの名前と製造年が刻まれており、その型式は大きく3種類(I型・II型・III型)に分けられる。最初期のものとみられるI型の瓦には「1873」と数字が刻まれており、明治6(1873)年には瓦の製造を開始していたことがわかる(図3)。 |

||||||||||||||||||||||||||||||

図4 明治初期のジェラール工場 横浜開港資料館所蔵 |

||||||||||||||||||||||||||||||

| 図4は、明治初期の山手居留地を撮影したものである。中央に見える尾根道が山手本通りで、中央左の西洋館はアメリカ海軍病院、ちょうど現在の横浜地方気象台の位置にあたる。そして谷あいに写っているのがジェラールの瓦工場である(図4枠内)。 ジェラール工場は、蒸気機関を備えた近代的設備を誇っていたが、この写真を見るかぎり、当初は木造の簡素な建物から出発していることがわかる。棟の上に空気抜きを備えた工場の奥には、瓦の下地を乾燥させるためのスペースが広がっており、六連の屋根が架けられている。ここで十分に乾燥させた瓦は、その奥に設けられていたであろう窯で焼成され、国内初の西洋瓦として各地の西洋館の屋根を彩った。 |

||||||||||||||||||||||||||||||

| 日本人がつくったフランス瓦 〜模倣ジェラール瓦の登場〜 | ||||||||||||||||||||||||||||||

| ところが、ジェラールがつくったフランス瓦には、早くからライバルが出現した。明治10(1877)年、東京上野で開かれた第1回内国勧業博覧会に、複数の日本人職人がつくったフランス瓦が出品されているのである。 博覧会の審査評には「仏蘭西製ノ模造ニシテ形質共ニ佳ナリ開業ノ功嘉スベシ」と書かれており、これらの瓦がフランス瓦、すなわちジェラール瓦を模していたことがわかる。しかも「開業ノ功」とあるとおり、日本人職人たちはすでに模倣瓦の販売も始めていた。おそらく彼らは見よう見まねでつくったのであろう。埼玉県深谷市の元瓦製造業者宅には、明治期のものと思われるフランス瓦の木製押型が複数残されており、従来の製造方法とは異なるプレス式での下地製作に、試行錯誤を重ねていた様子がうかがえる。 ジェラール工場はたまらず、明治13(1880)年に「偽物注意」という広告を新聞紙上に掲載しているが、おそらくはこうした模倣瓦の登場を機に、新しい型(II型)の導入に踏み切ったものと思われる。 |

||||||||||||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||||||||||

| この博覧会に出品されたフランス瓦がどのようなものだったのかは分かっていないが、模倣ジェラール瓦は、これまでも各所で発見されている。市内で確認できるのは、磯子区下町にある旧柳下家住宅に葺かれたものである(図5、6)。 弁天通で洋鉄物問屋を営んでいた柳下家の住宅として大正年間に建てられた建物は、和館と一間の洋館と蔵からなるが、この洋館部分の屋根に、現在も模倣ジェラール瓦が葺かれている。岡本東三氏(千葉大学教授)の調査では、6種類の模倣ジェラール瓦が確認されている。 柳下邸に使用されている模倣瓦を、本家の瓦と並べて比較してみると(図7)、一見、ほとんど区別がつかないものの、模倣ジェラール瓦の方が一回り大きいうえ、細部の彫りも浅い。なお、柳下邸の改修工事の際には、本家のジェラール瓦も2枚確認されたという。そのうち1枚は蔵に展示されており、1枚は現在もそのまま屋根に葺かれている。 |

||||||||||||||||||||||||||||||

| ジェラール瓦/継承と断絶 | ||||||||||||||||||||||||||||||

| さて、その後のジェラール工場であるが、すでに明治11(1878)年の時点でジェラールは横浜を離れている。事業が軌道に乗ったのを見届けたということであろうか、瓦工場の経営は同じフランス人のドゥヴェーズ( ジェラールと同じく、文久3(1863)年に来日したドゥヴェーズは、幾つかの商館での勤務を経たのち、明治15(1882)年にジェラール工場の経営権を譲り受けている。彼は、木造だった工場の施設を煉瓦造の堅固なものへと建て替え、ジェラール工場の新たな繁栄の時代を築いた。元町公園の手前に現存する煉瓦造の地下貯水槽は、この後継者ドゥヴェーズによって築造されたものであろう。 その後、ジェラール工場は明治40(1907)年頃まで稼働していたが、同年に工場の機械類が売却され、廃業になったとみられる。工場の跡地は、関東大震災ののちに市有地となり、昭和5(1930)年に元町公園として生まれ変わった(図8) |

||||||||||||||||||||||||||||||

図8 現在の元町公園 プール管理事務所棟には、市内の民家で発見されたジェラール瓦が葺かれている。 |

||||||||||||||||||||||||||||||

| ジェラール工場は、国内でもごく早い段階から蒸気機関による機械製造を実現していながら、その技術をどこにも継承することなく、明治の終わりとともに、ひっそりと終焉を迎えたのである。 その後、大正6(1917)年に、愛知県三河地方にフランス瓦を製造する日本洋瓦会社が設立される。ジェラールと同じく機械製造のフランス瓦を手がけた同社の製品は、昭和期以降、ジェラール瓦に取って代わって全国に広がっていった。 |

||||||||||||||||||||||||||||||

| (青木祐介) |

||||||||||||||||||||||||||||||

|

遠藤於菟(おと)のトランクを開いて ―青春の彷徨 |

|||||||||||||||||||||||||||||

| 日本文芸家協会会員 鈴木智恵子 |

||||||||||||||||||||||||||||||

| ■遠藤於菟のトランク | ||||||||||||||||||||||||||||||

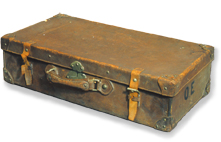

| 日本大通りの旧三井物産横浜支店ビルや旧生糸検査所の建築で、横浜に最も縁が深い建築家として知られる遠藤於菟。 O.E.と丁寧にイニシャルが描かれた彼のトランクを初めて見たのは、磯子の遠藤於菟のかつての隠居所だった。太平洋戦争の戦時下、厳しい建築制限の中で建てられた小さな家。建具のレールにさえ金属は使えず、竹ひごを使用したという質素さ。隠居所とはいえ、建築家の家とも思えず、「今は私の趣味の鎌倉彫のアトリエにしています」という孫娘のSさんの明るい声を背に、一瞬うろたえた。 愛用の皮製のトランクは二つ。イニシャルの無い方は小さな箪笥 のようなつくりで、船旅の昔は、こんなトランクをもって旅したのかと思われるほどの大きさだった。明治・大正・昭和の時代に、こんなトランクを持って旅立てたことは、選ばれた人であった証だろう。後で、横浜・山手の「外交官の家」(旧内田定槌氏邸)で、同じようなトランクを見た。外交官の家にふさわしく屋根裏部屋はトランクルームで、床にはトランクの上げ下げのための穴まで開けられていた。 |

||||||||||||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||||||||||

| 明治35(1902)年の春から夏にかけて、遠藤於菟は横浜正金銀行技師として、天津支店新築のため、出張している。大きなトランクは、この時に携行したものだろうか。 今も馬車道通りに威容を誇る横浜正金銀行本店(現、神奈川県立歴史博物館)も建設中で、於菟は設計者妻木頼黄の元で監督として多忙な日々を送っていた。横浜正金銀行は、貿易金融と外国為替の銀行で、その本店は日本の表玄関、港都横浜の顔となる建築であった。 翌36年、遠藤於菟設計の横浜正金銀行天津支店竣工。本店建築の合間を縫った天津行きは慌しかったが、希望に満ちた旅であったに違いない。 |

||||||||||||||||||||||||||||||

| ■笈(おい)を背負いて郷関を出づ | ||||||||||||||||||||||||||||||

| 於菟のイニシャル入りのトランクはご厚意で有難く頂戴した。それから二十年余り、於菟のトランクと共に暮らし、つくづくトランクは於菟の人生の象徴のようだと思った。 遠藤於菟の人生は、”故郷出奔”という旅から始まる。横浜開港の三年前、山深い信州・木曽福島の下級武士の次男に生まれた遠藤於菟にとって、東京での勉学は立身出世への唯一の手段だった。江戸幕府から明治政府へと政権が変わり、混沌とする世に、「男児志を立てて郷関を出づ」が流行り、多くの若者が、まさに「笈を背負いて、いづれの日にか故郷に錦を飾らん」思いで、東京を目指した。 行き先は銀座4丁目4番地の吉村忠道宅である。吉村は郷里の先輩で、於菟の父と同じく、木曽福島の代官山村氏の家臣だったが、明治12、13年頃に、新天地を求めて東京に転居した。それ以後、上京する同郷の人々は彼を頼りにした。吉村忠道はそうした人々を家に置いて親身に世話した情の厚い人だった。遠藤於菟が苦学生として身を寄せた吉村家には、遠藤於菟より六歳年下のまだ幼い少年、島崎藤村の姿もあった。忠道は藤村の次兄広助の知人である。ちなみに藤村の姉は木曽福島の名家高瀬家に嫁いでいた。 遠藤於菟は、この頃のことを何も語っていないが、島崎藤村は『をさなものがたり』の中で、吉村忠道を「小父さん」と呼び、僅かにこう語っている。「小父さんのところへ来て身を寄せる同郷の青年も随分ありました。その中には、遠藤さんのやうな、後に建築家として身を立てた人もありました」と。 故郷の小学校を卒業後、上京し、明治17(1884)年、十八歳にて東京外国語学校に入学するまでの於菟の青春。少年から青年へと向かう一番多感な時期は、今も空白のままである。 |

||||||||||||||||||||||||||||||

| ■新たな於菟の篆刻(てんこく)作品との出合い | ||||||||||||||||||||||||||||||

| ところが、遠藤於菟の篆刻作品との思いがけない出合いが、故郷木曽福島の人々を結ぶ縁を仄かに浮かび上がらせることになった。 東京の遠藤智夫家には、遠藤於菟が篆刻した竹根の蔵書印が伝わっている。智夫氏の祖父遠藤直一郎氏の蔵書印であり、遠藤於菟の為書付きの印譜が付いている。遠藤智夫氏は、我が国初の本格的な英和辞書『英和対訳袖珍辞書』を研究している英学史研究家である。姓は同じなので親戚かもしれないが、いま遠藤両家の間に親交はなく、確証はない。 遠藤於菟は晩年、篆刻を趣味とした。先の磯子の隠居所でも篆刻を楽しんだ。日本建築学会の「建築学会図書之章」の印は於菟の作品である。愛用の篆刻用具と印譜も大切に保管され、今に伝わっている。様々な印は乞われてつくったり、贈ったりというものだろう。遠藤智夫家の蔵書印もその一つだが、遠藤智夫氏の父である遠藤力氏の著作から、遠藤家には、遠藤於菟の恩人吉村忠道の息子吉村樹と終生交流があったことがわかった。吉村樹(しげる)は藤村と兄弟のように育ち、藤村の作品にも度々登場している。 |

||||||||||||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||||||||||

| 一方、遠藤直一郎氏は信州佐久出身で、遠藤於菟と同様に青春の志を抱いて苦学生として上京し、銀座の原田敬吾という弁護士事務所の書生に住み込み、苦学して弁護士となった。原田敬吾はバビロン語の大家という変わり種だったが、その事務所は、遠藤於菟や島崎藤村がいた銀座の吉村宅のすぐ近くにあった。吉村忠道を中心とする同郷人のネットワークが存在し、その中で、遠藤於菟と遠藤直一郎氏の邂逅(かいこう)があった、そんな気がしてならない。だが、於菟と同じく、遠藤直一郎氏もまた自らの生い立ちを語らなかったという。 建築家と弁護士として、共に明治の夢を実現した二人の青春の彷徨。そこには黙して決して語ることがなかった苦さと哀しみが漂っているように思う。 |

||||||||||||||||||||||||||||||

『横浜グラフ』 昭和9年の横浜を活写した「写真報道誌」 |

||||||||||||||||||||||||||||||

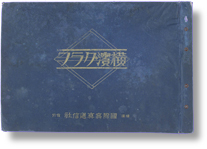

| 1920〜30年代にかけて、写真を多用してニュースを伝える写真報道というメディア形態が登場し、ジャーナリズムに大きな影響をおよぼしました。1923(大正12)年に創刊した『アサヒグラフ』がその代表的な存在ですが、1934(昭和9)年、横浜でも一風変わった体裁の「写真報道誌」が生まれました。それが『横浜グラフ』(国際写真通信社発行)です。 『横浜グラフ』は横浜で発生した様々な事柄に取材しています。船舶の寄港、著名人の来浜(来日)、青年会・婦人会の催し、展覧会・演説会、スポーツの試合、花まつり・クリスマスなどの年中行事、珍奇ペットの飼育といった新しい風俗などが、日々1枚(ときには複数枚)の鮮明な写真とコンパクトな解説で紹介されます。 |

||||||||||||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||||||||||

| 正確に言うと『横浜グラフ』は「雑誌」ではありません。発行元の国際写真通信社はキャビネサイズの写真プリントと解説ラベル(年月日入り)を定期的に読者に送付し、読者はそれらを貼付した台紙(横37.5×縦25.2cm)を専用の表紙・裏表紙に挟んで紐で綴じ、「写真アルバム」のような体裁で保存したのです。 | ||||||||||||||||||||||||||||||

|

初期の解説ラベルには月日の記載がありませんが、『横浜貿易新報』(昭和9年3月1日付)掲載の『横浜グラフ』の広告に「3月創刊」と謳われていることや、同時期の新聞記事との比較から創刊は3月初旬と考えられます。当館所蔵の『横浜グラフ』の解説ラベルは12月25日が最後で、およそ10ヶ月の間に送られた写真306枚、解説ラベル265点が台紙に貼付されて残っていました。 『横浜グラフ』は横浜市史資料室(貼付写真109枚)、横浜市中央図書館(246枚)、神奈川県立図書館(168枚)の各機関にも所蔵がありますが、一冊の製本された「雑誌」ではないため機関によって内容に異同があります。しかし、当館の『横浜グラフ』に収載されていない写真・解説ラベルを他機関に見出すことはできず、当館のものがもっとも完全なかたちに近いのです。 |

|||||||||||||||||||||||||||||

「ウエルカム!観光第一船」 (3月30日) |

||||||||||||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||||||||||

| 昨年10月から当館ホームページで、『横浜グラフ』の写真・解説ラベルを順次全点公開するWEB展覧会「昭和9年の横浜〜『横浜グラフ』に見る75年前の世相」を開催しています。これまで『横浜グラフ』の一部の写真については各種刊行物等で紹介されてきましたが、その全貌が明らかになる機会はありませんでした。昭和初年の横浜について幅広い分野にわたって豊かな情報を提供する『横浜グラフ』。多くの方にご観覧いただければと思います。 |

||||||||||||||||||||||||||||||

| ( |

||||||||||||||||||||||||||||||

―常設展示より― 鉄道網・市域・埋立地の変遷 |

||||||||||||||||||||||||||||||

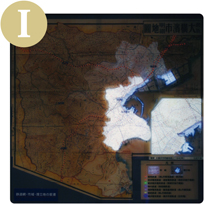

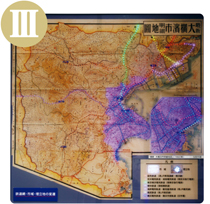

| 常設展示「都市形成コーナー」には、大正時代から昭和戦前期まで、横浜の鉄道網と市域、埋立地の変化が一目でわかる電飾パネルを設置しています。現在の横浜の都市インフラが形成されていく様子を、実際に展示室でボタンを押しながら確認してみてください。 |

||||||||||||||||||||||||||||||

| *各色の点線が鉄道網、白色部分が市域、灰色部分が埋立地を示しています。 |

||||||||||||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||||||||||

| (岡田 直) |

||||||||||||||||||||||||||||||

| [寄贈資料の紹介] | ||||||||||||||||||||||||||||||

| 平成21年7月以降に新しく寄贈していただいた資料です。(敬称略) | ||||||||||||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||||||||||

| 編集後記 | ||||||||||||||||||||||||||||||

| 早いもので21世紀も約10年が過ぎて2010年となりました。本誌もこれで第13号となります。初期の誌面がそろそろなつかしくなってきました。残念ながら創刊号から第3号まではお渡しできる在庫がもうないのですが、HPで閲覧可能ですので、そちらもあわせてご覧いただき、今後もますますご愛読いただけると幸いです。(岡田) | ||||||||||||||||||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||||||||||||||||