|

|

第12号 2009年7月

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

ごあいさつ 横浜はこの6月で開港150周年を迎えます。 現在の暦でいえば、横浜が開港したのは1859年7月1日なのですが、1928(昭和3)年の市会で開港記念日を旧暦の6月2日に変更する案が可決されて以来、横浜市ではこの日を開港記念日としているのです。 ベイサイドエリアでは、ゴールデンウィーク前から開国博Y150がスタートしており、早くも大きな盛り上がりを見せています。横浜港の原点にあたる象の鼻地区でも、このたび象の鼻パークが整備され、明治時代の防波堤が復元されました。今年はさまざまな場面で、横浜の歴史をふり返る機会が多くなることでしょう。 開催中の開港150周年記念展示「横浜建築家列伝」では、横浜の近代建築を大きなテーマとし、開港から戦後までのおよそ100年間をふり返りながら、横浜にゆかりのある建築家たちの活動とその設計作品を紹介しています。 都市横浜の魅力のひとつは、なんといっても、街なかに残る歴史的建造物にあるといえるでしょう。関東大震災と横浜大空襲という二度の大きな災禍を経ながらも、残された歴史的建造物は積極的に活用がおこなわれ、現在の都市の豊かさにつながっています。 過去の都市を築いてきた先人たちの活躍が、横浜らしい都市の未来を考えるきっかけになれば幸いです。 |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

昭和の横浜をつくった 建築家たち |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

長野宇平治と大倉精神文化研究所 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

図1 現在の大倉山記念館 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 横浜の都市と建築の歴史を振り返ったとき、開港以来の街並みを一変させたのが、1923(大正12)年の関東大震災であった。 震災によって、それまで都市の主役であった赤レンガの建物は甚大な被害を受け、その後の街並みは、耐震耐火構造の鉄筋コンクリート建築が中心となっていく。昭和期に活躍した建築家たちは、この鉄筋コンクリートという骨格の上に、多種多様な建築様式をかぶせていった。 なかでも、クレタ・ミケーネ様式にもとづいた大倉精神文化研究所(現・大倉山記念館、図1)は、昭和戦前期の百花繚乱ともいえる建築様式のなかでも群を抜いた存在である。 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 成熟する建築様式 明治時代、日本人建築家たちはヨーロッパの建築様式の模倣に努めていた。その最良の成果として、第一世代の建築家である妻木頼黄が手がけたネオ・バロック様式の横浜正金銀行本店本館(現・神奈川県立歴史博物館)などが知られる。 その頃、すでにヨーロッパでは、過去の様式から脱却しようとする建築運動が起こり始めており、植物文様をモチーフにしたアール・ヌーヴォーなどのモダンデザインが、日本にもリアルタイムで採り入れられるようになった。横浜でいえば、遠藤於菟による一連のアール・ヌーヴォー建築が挙げられる。 それでもなお、日本人建築家たちは過去の建築様式を捨てることはなかった。むしろ大正期から昭和戦前期にかけては、明治以来の建築様式の成熟度が最高潮に達した時代であった。なかでも古代ギリシャ・ローマの建築を源とする古典主義様式は、その偉容から銀行建築を中心に採り入れられ、横浜でもメインストリートである本町通りには、古典主義の銀行建築が軒並み建ちならんだ(図2、3)。 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 特異点としての大倉精神文化研究所 そのなかにあって、1932(昭和7)年、きわめて特異な様式をまとって誕生したのが、長野宇平治の設計になる大倉精神文化研究所である。 実業家大倉邦彦の理念のもとに設立された同研究所の様式として長野が採用したのは、古代ギリシャをさらに遡るクレタ・ミケーネ文明の建築様式であった。シュリーマンの発掘調査によって19世紀に明らかにされた同文明の存在は、ヨーロッパの人々にとって新たな始源の登場を意味した。その新しい古典を、発見から半世紀近くを経て極東の地に甦らせたのが、この研究所の建物である。 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 下に行くほど細くなる裾細りの円柱や、連続する螺旋文様などの細部をもつこの様式(図4)は、建設当初から「プレ・ヘレニック」、つまりギリシャ以前の様式だと謳われてきたが、近年、より正確な呼称として「クレタ・ミケーネ様式」が用いられるようになっている(勝又俊雄「大倉精神文化研究所の建築の研究」『大倉山論集』第47集)。 異質なのはそれだけではない。施設の中心に位置する殿堂(現在のホール)では、裾細りの木の柱の上に、日本の寺社建築を思わせる組物が載り、木の天蓋を支えている(図5)。クレタ・ミケーネ様式と日本の伝統様式とが折衷された、不思議な木の空間である。 設計者の長野宇平治(図6)は、遠藤於菟と同じく日本人建築家の第二世代にあたる。長く日本銀行の技師を務め、生涯に手がけた設計の大半が銀行建築であった。そのいずれもが彼の手堅い様式感覚を示しており、古典主義建築の名手と評される所以となっている。また古典主義建築に関する洋書を数多く収集していたことでも知られており、その長野が晩年になって、当時誰も見たことのない様式を用いて作り上げたのが、この大倉精神文化研究所であった。 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 謎は残されたまま | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

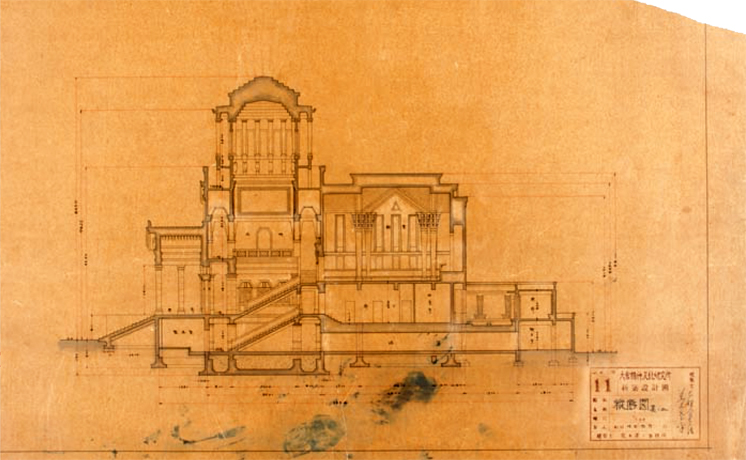

図7 断面図 1929年9月 大倉精神文化研究所所蔵 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 同研究所に建設当時の膨大な資料が残されていたことから、近年、詳細な設計プロセスが明らかになってきた(安田徹也「大倉精神文化研究所の設計過程」『建築史学』第50号)。それでもなお、なぜクレタ・ミケーネ様式でなければならなかったのか、誰の発案によるものなのか、肝心な謎の部分は、残された資料からうかがい知ることはできない。 むろん、精神文化研究所としての建物の性格から、施主としての大倉邦彦の存在は大きかったはずであるが、かといって大倉の思想がすべてを説明するとも思われない。勝又氏も指摘するように、最初の問いに対しては、クレタ・ミケーネ様式に「新たな古典」としての意義を長野が見出したと考えるのが自然であろう。 そう考えるならば、さまざまな建築様式が選択可能であったこの時代に、様式そのものにあらためて規範としての意義を見出そうとした長野の視線こそ、注目すべきではないか。あたかも交換可能な衣服のごとく、鉄筋コンクリートの躯体の上にヨーロッパから日本まで様々な時代のスタイルが展開した昭和戦前期という時代にあって、大倉精神文化研究所の建築は、様式が様式としての意味を放とうとした最後の瞬間ではなかったかと思われるのである。結果として、それが新たな一様式として相対化される運命であったとし ても。 やがて終戦とともに、衣服を脱ぎ捨てたモダニズム建築が日本の都市を席巻する。 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| (青木祐介) |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

昭和の横浜をつくった 建築家たち |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

ホテル・ニューグランド増築計画 〜モーガン建築図面より〜 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 全国でも有数のクラシックホテルとして知られるホテル・ニューグランドは、関東大震災後の復興事業のなかで生まれた名建築のひとつである。震災で横浜を離れた外国人を招致するために計画された同ホテルは、1927(昭和2)年に、現在地の山下町10番地に開業した(図1)。 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

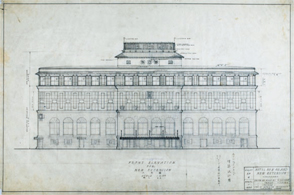

| ホテルの設計者は、東京有楽町の第一生命館(現・DNタワービル)や銀座の服部時計店(現・和光ビル)などで知られる建築家渡辺仁であるが、その後の増築工事で、横浜ゆかりのアメリカ人建築家モーガン(Jay H. Morgan)が関わっていることは、意外に知られていない。 1920(大正9)年に来日したモーガンは、1926(大正15)年以降、横浜に設計事務所を構え、1937(昭和12)年に亡くなるまで多くの建築を横浜に残した。現存するものでは、山手のクライストチャーチ(現・横浜山手聖公会)やラフィン邸(現・山手111番館)、ベリック邸(現・ベーリックホール)などがよく知られている。 モーガンがホテル・ニューグランドの設計に関わったのは、1933(昭和8)年に増築された屋上階の部分である(図2、3)。横浜開港資料館が所蔵するモーガン建築図面のなかには、この増築工事に関する図面が多数含まれており、実施にいたるまでのモーガンの設計プロセスがうかがえて興味深い。 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 図4は実施案、図5はその前段階で計画された2案のうちのひとつである。計画案は瓦屋根が載った形から、一見和風の趣を感じるものの、書き込まれた仕様には“spanish tile roof”とあり、屋根にはスペイン瓦が想定されている。 ラフィン邸やベリック邸など、現存する山手の洋館からわかるとおり、多彩な建築様式の使い手であったモーガンにとって、スパニッシュは得意とする様式のひとつであった。計画案に見られる四つ葉形の窓は、現存するベリック邸(図6)に同じものが見られるし、実施案の軒下にめぐらされた装飾タイルもベリック邸に共通するものである。自身が得意としていたスパニッシュの細部を、さまざまな建築の設計過程で試していたことがうかがわれる。 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

図6 ベリック邸(現・べーリックホール) |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| この増築工事によって、モーガンは東洋一と謳われた重厚なホテル・ニューグランドに対して、外観の印象に大きな変化を加えることなく(計画案であればずいぶん印象は変わったと思われるが)、瀟洒なスパニッシュの魅力を付け加えたといえるだろう。 なお、昭和戦前期のホテル・ニューグランドを撮影した写真や絵葉書は多数知られているが、モーガンによる1933(昭和8)年の増築部分の有無が、年代判定のひとつの基準となることを蛇足ながら付け加えておきたい。 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| (青木祐介) |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

廃止直前の横浜市電 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| かつて横浜の中心市街地に路線網を張りめぐらせた横浜市電は、昭和41(1966)年に廃止が決定、順次レールが撤去され、47年ついにすべての路線が廃止された。 今回、当館で収集した紙焼き写真407枚は、鉄道写真家の故・米本義之氏が昭和40年代に廃止直前の市電の姿を、周囲のまちなみとともに撮影したものである。ここではその中から一部を、横浜市電の根幹路線であった神奈川線(生麦―桜木町)と本牧線(桜木町―間門)に沿って紹介しよう。 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| (岡田直) |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

ミュージアムショップのつくりかた |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 企画展示「横浜建築家列伝」がただいま開催中です。企画展ごとに、品揃えを大きく変えるのが当館ミュージアムショップの特徴と言えます。今回は、そんなショップがどのように作られていくのか、舞台裏を簡単にご紹介します。 ショップの担当者は、当館と横浜ユーラシア文化館の調査研究員各1名、事務職員2名の4名で構成されています。企画展の商品選定は、開催の数ヶ月前から始まります。「横浜建築家列伝」の場合、直前の企画展示「西アジアに迫る」(横浜ユーラシア文化館)のショップを作り終えた直後から本格的に始動しました。 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

展示担当者 お薦め書籍の山! ここから商品を 選んでいきます。 |

まず、企画展のテーマに合いそうな商品の情報を集めます。ネットで調べたり、休日にお店を見て回ったりも重要ですが、ここでの主役は展示を担当する調査研究員。やはり展示担当者が持つ情報量は圧倒的です。 次に、集まった商品候補を担当者全員で検討します。展示趣旨に合致するか、ターゲットとする来館者層に訴求力があるか、赤字にならないか…。また、「書籍に偏りすぎなのでもう少しグッズがほしい」など、全体のバランスも見ます。審査は意外と厳しい…と 思います。 こうして商品が決まったら、こんどは事務職員の仕事。メーカーや出版社と販売の交渉です。残念ながら断られることもありますし、ありがたいご提案をいただくこともあります。 商品が届いたら、バーコードやプライスカード、装飾や照明などを分担して作り、企画展と同時にオープンします。その後も、売れ行きにより陳列を変えるなど、作業は続きます。 このように、ショップもまた職員が力を合わせて作り上げています。担当者が選んだオススメ商品ばかりですので、企画展ご見学の際にはぜひお立ち寄りください! |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| (可知博道) |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| [寄贈資料の紹介] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 平成20年9月以降に新しく寄贈していただいた資料です。(敬称略) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 編集後記 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 紙面では触れることができませんでしたが、当館のホームページでは今年、二つの新しいコーナーをスタートさせました。一つは「横浜絵葉書データベース」。当館で所蔵する絵葉書を閲覧できるようにしました。もう一つは「ハマ発ブログ」。当館職員の生の声をブログ形式で紹介しています。ますます充実する当館のホームページも是非一度ご覧になってみてください。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||