|

|

第10号 2008年4月

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

ごあいさつ 早いもので本誌も節目の第10号を迎えました。第1号は平成15年10月発行、当館がオープンした3月15日から数えて約半年後のことでした。誌名には「横浜都市発展記念館が発行するニュース」という意味と「横浜から発信するニュース」という二つの意味をこめました。 本誌は当館の広報誌であるとともに、市民との交流の媒体でもありたいと思っています。「新収資料」や「常設展示より」のコーナーでも、寄贈を受けた資料の紹介に力を入れています。昨年2月から4月にかけて、「広瀬始親写真展 横浜ノスタルジア―昭和30年頃の街角―」という展示を開催した折には、「わたしの『横浜ノスタルジア』」と題して、思い出のこもった写真の募集を行い、応募していただいた写真を紹介する特集を前号で組みました。 年2回発行の本誌が10号になるということは、当館が併設の横浜ユーラシア文化館ともども開館5周年を迎えることを意味します。そこで両館では、開館5周年記念として、今年の1月から2月にかけて市民から出品を募り、6月から「みんなでエキスポ―小さな万国博覧会―」という展示を開催します。また、それに合わせて本誌と横浜ユーラシア文化館ニュースの合併特別号を発行いたします。ご期待ください。 |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 斎藤多喜夫 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

写された文明開化 PART II |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

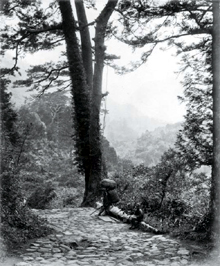

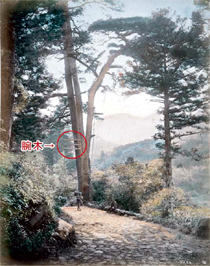

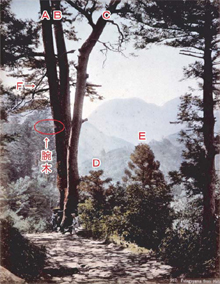

〜その楽しさと難しさについて〜 企画展示ごとにアンケートの記入をお願いしている。アンケートにはお叱りの言葉もあればお褒(ほ)めの言葉もあり、毎日恐れと期待の入り混じった気持ちで読んでいる。 昨年9月から今年の1月にかけて実施した「写された文明開化」展でも、2184名もの方に回答をいただいた。そのなかで多かった意見に「写真の撮影年代を書いて欲しかった」というのがあった。展示を観覧する立場からはまことにもっともな意見だけれども、展示を企画する側からするとこれがなかなかむずかしい。そのことについて、展示した一つの写真を例にとって述べてみようと思う。 写真2は「各地の風景」のコーナーに展示したもの、東海道の箱根旧街道、湯本と畑宿の間から双子山方面を望んだものと考えられている。この写真をよく見ると、中央左手の松に3本の腕木が打ちつけられている。これは東京・長崎間の電信線の一部、松の木を電信柱代わりにしたものであり、こんなところにも文明開化の息吹が感じられると思って展示することにした。 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| この場所は、幕末にイギリス人写真家F・ベアトが撮影して以来(写真1)、写真撮影の名所となったようで、時代の異なるいくつもの写真が残されている。横浜開港資料館の他、長崎大学附属図書館(同館のホームページ「長崎学デジタルアーカイブズ―幕末明治期日本古写真コレクション」による)などが所蔵するものを列挙すると次のようになる。 これらを二つの点に着目して比較検討してみた。 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 電信用の腕木と柱 電信にだけ着目すると、写された順番は、腕木も電信柱もない |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 樹木の状態 しかし、写っている木に着目すると、それとは違う順番が想定される。 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 撮影年代の推定 以上のことを整合的に理解するために、『帝国大日本電信沿革史』(逓信省電務局、明治25年)で電信のことを調べてみた。 明治6(1873)年2月、東京・長崎間に電信が全通したことはよく知られている。そこで展示では 電信が箱根を越えたのは何時か。沼津電信局が明治5年9月に開局しているので、その頃にはすでに越えていた。しかしそれは旧東海道沿いではなく、小田原から矢倉沢を経て沼津に至るものだった。ところがこの路線は険しい山中を通るため、暴風雨などの被害に備えにくいとして、8年6月7日、それとは別に旧東海道沿いの新線が架設された。 明治16年、旧東海道沿いの電線は老朽化していた。そこで9月20日、小田原から熱海を経て三島に至る新線が架設され、熱海に分局が置かれた。現在のJR東海道線とほぼ重なる路線である。これにともない、旧東海道沿いの電線は箱根分局用に1線を残して他を廃した。箱根線が東京・長崎間の本線からはずれ、支線となったのはこの時であろう。腕木が上の1本だけで、下の2本が撤去されている 明治21年2月26日、小田原・箱根間に1線増架された。これが 不思議なのは腕木も電信柱もないのに、DとEの木が成長している 古写真の撮影年代を推定するのは難しいけれども、推定の過程で得られる知識も多い。しかし同じ場所を異なる年代に撮影した写真が7枚も揃うのは稀なケースだ。撮影年代の推定は徒労に終わることのほうが多い。それでもできるかぎり調査研究し、解説の質を高めていくのがわたしどもの務めだと思う。 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| (斎藤多喜夫) |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

〜東京築地居留地の写真より〜 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

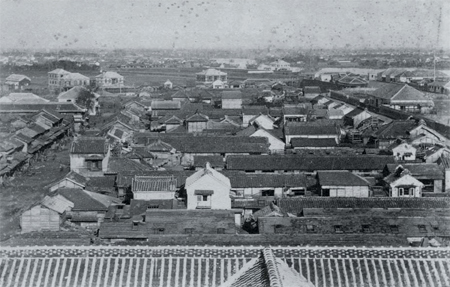

5 築地居留地遠景 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 写真5は、横浜開港資料館所蔵アルバム(No.213)に収録された手札判写真の一枚で、明治初期の和洋折衷建築として名高い東京・築地ホテル館(写真6)の望楼から撮影したものである(金行信輔氏のご教示による)。撮影者は不明。 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

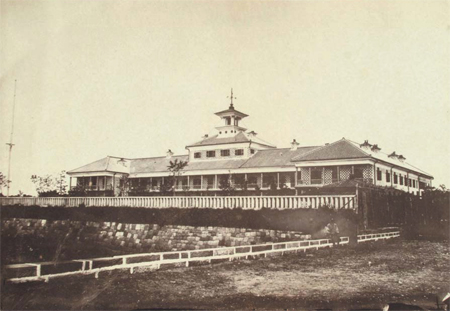

6 築地ホテル館『ファー・イースト』1870年8月16日号(横浜開港資料館所蔵) 海側から見た築地ホテル館。建物の背面にあたるが、本来はこちら側を正面として設計された。ヴェランダと海鼠(なまこ)壁(壁面に平瓦を貼りつける伝統的構法)の組合せは、この時期の多くの和洋折衷建築に見られる特徴。 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 外国人向けのホテルとして築地ホテル館が開業したのは1868年のことで、当時はYedo Hotelと呼ばれていた。しかし、ホテルとしての経営は数年しか続かず、兵部省海軍部へと売却されて間もない1872年4月、銀座一帯を襲った火災により焼失した。したがって撮影時期はこの火災以前ということになる。 手前に写っているのがホテル館の瓦屋根で、T字形の棟の方向と右奥を流れる隅田川の位置から、ホテル館望楼より北東の方角(隅田川の上流方向)を撮影したものとわかる(図7)。 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

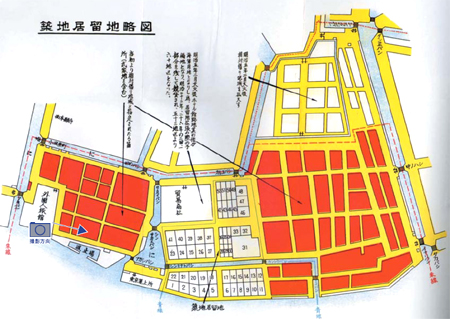

7 築地居留地略図『都史紀要四 築地居留地』(東京都、1957年)掲載 地番が振られた中央のエリアが外国人居留地。現在の中央区明石町にあたる。左右の赤く塗られたエリアは相対借(あいたいが)り地域(雑居地)。左端の「外国人旅館」と書かれた場所に築地ホテル館が建っていた。 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 画面中央の日本家屋が密集している地域が、雑居地の南小田原町にあたり、その奥に広がる空地が居留地である。左奥に見える茂みは、「ヘーレン屋敷」として知られた31番地で、築地居留地の最初の住人とされるハンブルク出身の商人ヘーレンが、旧越後村上藩の藩邸をそのまま借り受けて住んでいた(川崎晴朗『築地外国人居留地』)。 居留地内にはまだほとんど建物は建っておらず、雑居地との境にあたる23、41番地に、建設中のものを含めて洋館が数棟確認できる程度である。居留地の最初の競売(実際は競貸)がおこなわれたのが1870年6月2日であるから、撮影時期は年内くらいに絞れるのではないか。なお、最初の競売で23、41番地を入手したのは、ドイツ商人のアーレンスであった。 本写真は、居留地の整備が始まった頃の築地一帯を捉えた貴重な一枚だといえるが、さらに望楼からの撮影であることを考えると、パノラマ写真として撮影された一枚である可能性も高い。これに続く写真が発見されることを期待したい。 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| (青木祐介) |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

汽車から電車へ 「東京横浜間電気工事記念写真帖」 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

「鉄道」と言えば、今ではほとんどが「電車」のことだが、かつてはたいてい「汽車」のことを指していた。「電車」は連結された全ての車両に動力が付いているが、「汽車」はそうでない。動力があるのは機関車だけで、その機関車が動力のない客車を何両も引いて走る。 日本で最初の鉄道ができた時、走ったのはもちろん汽車である。電車が鉄道の線路を走るようになるのは明治時代の末期。現在の中央線や山手線からである。 そして、大正時代に入ると、東海道線の横浜方面へも電車がやって来る。トラブルによる運転休止や横浜駅の移転などを経て、1915(大正4)年より東京駅と桜木町駅の間に電車が走るようになった。 線路は2本増えて複々線(4線)となった。うち2線に東海道線の横浜以遠へ向かう汽車が走り、別の2線を桜木町行き電車の専用線路とした。この電車線は正式には東海道線の一部(緩行線)だが、「京浜(間)電車」あるいは「京浜線」という愛称で呼ばれた。この電車がやがて東北線の大宮まで行くようになり、「京浜東北線」という呼び方が定着していく。 なお、汽車は普通列車でも、電車と並走する京浜間では品川から横浜までノンストップとなり、途中の鶴見や東神奈川などの各駅には電車のみが停車するようになった。 当館の新収資料「東京横浜間電気工事記念写真帖」(作成年不明)は、電車運転のための工事完成を記念して鉄道院が作成したものである。鉄道院とは当時、国有鉄道を運営していた官庁である。写真帖の冒頭に付された「総説」を読むと、電車運転の開始に至った経緯がよくわかる。以下はその一部である。 (前略)横浜市発達ノ趨勢(すうせい)ヲ一瞥(いちべつ)スルニ、(中略)同市ト唇歯(しんし)ノ関係ニ在ル東京市トノ往来交通ノ頻繁ナルコトハ亦(また)昔日ノ比ニアラズ。同市ノ膨張ハ其(そ)ノ影響ヲ神奈川、東神奈川、鶴見方面ニ及ボシ、東京市ノ膨張ト相竢(あいまっ)テ遂ニ京浜間ノ各部落ヲ連接スルニ至レリ。(中略)此ノ発展ニ応ズル交通機関トシテハ、第一速力大ニシテ其ノ発着敏捷(びんしょう)ナルヲ要シ、第二多数車両ヲ運転シテ旅客ノ分割輸送ニ適シ、第三煤煙其ノ他ノ原因ニ由リ衛生上有害ナルモノタラザルコトヲ要ス。此ノ点ニ於テ在来ノ蒸気列車ハ、其ノ性質近郊運転ニ適セザルガ故ニ、電車ヲ以テ之ニ代ルヲ最モ適当ニシテ且軽便ナリトス。(後略) |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

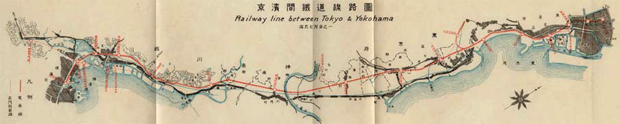

3 東京−桜木町間の線路図 同写真帖より |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| つまり、東京と横浜という二つの都市の間は、すでに市街地が連接しており、大きな交通需要が発生していた。それに応えられる交通機関として、従来の「汽車」では不十分となり、より高速かつ頻繁な運転に適した「電車」が登場したのである。こうして長距離=汽車、近距離(都市近郊)=電車という役割分担ができあがっていく。 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| (岡田 直) |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

地図とくらす −ミュージアムショップより− |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

1階エントランスを入ってすぐ、ミュージアムショップは入館券売り場のお隣です。横浜都市発展記念館・横浜ユーラシア文化館の特色を活かしたグッズを豊富に取りそろえております。歴史資料を誰もが安く入手でき親しめるようにするという使命のもと、商品はまず職員が内容の検討をし、合格したものがお店に並びます。企画展ごとに商品やレイアウトが大きく入れ替わるので、期間限定・数量限定となるものがあります。お目にとまったその商品は、今しか買えないものかも…? 5月18日まで横浜ユーラシア文化館の企画展「エジプトの小さなガラスの円盤」が開催中のため、エジプトの関連グッズが目立っていますが、もちろん横浜都市発展記念館のグッズも常時販売しております。 「地図もの」に強い当店、今回は取扱い中の地図を一挙にご紹介! |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| よ〜く探すと、他にも絵はがきや図録などにも興味深い地図を見つけることができると思います。じっくりご覧下さい。 今後も地図の取扱いに力を入れていきたいと思っております。いつの間にか種類が増えている!なんてこともあるかもしれません。なお、ショップのご利用には入館料はかかりません。 最後に…。ショップの奥にある自動販売機は、ちょっとお安くしてあります。こちらもあわせてご利用下さい! |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| (可知博道) |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| [寄贈資料の紹介] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 平成19年9月以降に新しく寄贈していただいた資料です。(敬称略)

| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 編集後記 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 今号では、当館のミュージアムショップを初めてご紹介しました。ミュージアムショップには、記念品を販売するだけでなく、複製とはいえ歴史資料を廉価で入手できるようにするという使命があります。地図のほか、絵葉書や書籍も揃えています。どうぞミュージアムショップにお立ち寄りください。(岡田) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||