|

| 折れたガス灯柱 |

|

外国人居留地に立つガス灯

(横浜開港資料館所蔵彩色写真) |

|

山手の英国海軍病院前のガス灯

(横浜開港資料館所蔵絵葉書) |

|

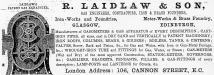

「R.LAIDLAW & SON」社の広告

(パトリック・ケアリ氏所蔵) |

|

| 中庭に設置されたガス灯 |

|

|

| 明治期の横浜を照らしたガス灯 |

横浜都市発展記念館の収蔵資料のなかに、鋳鉄製のガス灯柱があります。円形の台座からフルーティング(縦溝)を施したポールが立ち上がり、頂部に植物文様の装飾をあしらったものです。真ん中で二つに折れてしまっており、明かりをともす頭部も残っていませんが、明治期の古写真や絵葉書を見ると、実際に横浜の街に立っていたガス灯であることがわかります。

1872(明治5)年10月、日本最初のガス灯が大江橋から馬車道、本町通りにかけて点灯されました。当時の記録には、ガス灯をはじめ、ガスを製造するために必要な設備は、その多くを「カラスコー」の「レドロ及ソン」社に発注したとあります。その記録を裏づける証拠が、このガス灯柱に残されていました。社名を記した陽刻です。

ポールの台座部分には、R.LAIDLAW & SON GLASGOWという文字がありました。「カラスコー」の「レドロ及ソン」社とは、このグラスゴーの「R.LAIDLAW

& SON」社のことを指していると見て間違いないでしょう。当時イギリスで刊行されていた雑誌に、「R.LAIDLAW

& SON」社の広告が掲載されています。これを見ると、確かに同社はグラスゴーに鋳物工場をもち、ガス製造設備から街灯用の灯柱までを幅広く取り扱っていたようです。

もちろん、同社からガス灯を輸入したのがこのときだけとは限りませんから、このガス灯が明治5年当時に設置されたものとは断定できません。しかし、古写真や絵葉書に見られるように、少なくとも明治の横浜を照らしたガス灯のひとつであったとは言えるでしょう。

今回、このガス灯を屋外展示のひとつとして、中庭によみがえらせました。灯柱そのものは貴重な資料ですので、ここから型を取って同じデザインの鋳鉄製灯柱を復元しました。また失われた頭部は、古写真をもとにして新規に製作しました。現在、横浜で見ることのできる数々のガス灯のなかでも、このデザインのものはおそらく初登場でしょう。100年以上の時を超えて、歴史的なガス灯に再び灯がともります。

|

| 2003.1.20 |

|